«Сокол стал районом-экспериментом» — отрывок из книги «Москва: 101 здание, изменившее город»

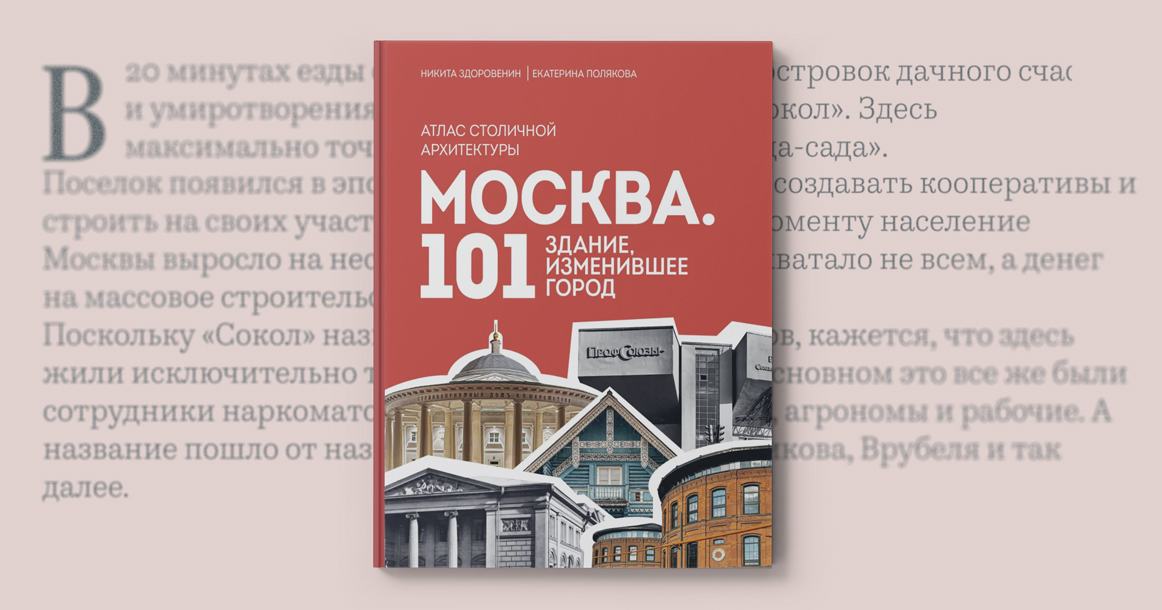

В издательстве «Эксмо» вышла книга основателей образовательного проекта «Города & люди» Екатерины Поляковой и Никиты Здоровенина «Москва: 101 здание, изменившее город». В ней авторы рассказывают о выдающихся зданиях Москвы, которые складываются в причудливый маршут по районам города и разным его эпохам.

«Москвич Mag» публикует отрывок из книги.

В 20 минутах езды от Кремля есть маленький островок дачного счастья и умиротворения — поселок художников Сокол. Здесь максимально точно реализовали идеи «города-сада». За вековую историю облик района почти не изменился. Деревянные цветные домики среди деревьев на уходящих в бесконечность узких улочках все так же исполнены уюта.

Поселок появился в эпоху НЭПа, когда разрешили создавать кооперативы и строить на своих участках частные дома. К тому моменту население Москвы выросло на несколько миллионов, жилья хватало не всем, а денег на массовое строительство не было.

Поскольку Сокол называют поселком художников, кажется, что здесь жили исключительно творческие личности. Но в основном это все же были сотрудники наркоматов, экономисты, профессора, агрономы и рабочие. А название пошло от названий улиц: Поленова, Сурикова, Врубеля и так далее.

Сокол стал районом-экспериментом, как и многие проекты 1920-х. Советские архитекторы тогда решили попробовать реализовать идею «города-сада». Эта концепция зародилась еще в XIX веке в Англии, ее придумал социолог-утопист Эбенизер Говард. Он считал, что современные ему города утопают в шуме и антисанитарии. И предлагал создавать маленькие поселения, совмещающие лучшее от города и жизни на природе. В них должны были быть школы, больницы, музеи и спортплощадки. А люди жили бы в маленьких домах, похожих на сельские коттеджи.

Эту концепцию пробовали в нескольких странах, и не один раз. Самой близкий пример от Москвы, пожалуй, — в Кенигсберге (нынешнем Калининграде). В Москву модная идея добралась еще в 1903 году. Тогда задумали построить город-сад на Ходынском поле, но не успели из-за революций и войн. К концепции вернулись уже в 1920-х. Архитекторам новой страны понравилась идея построить типовые низкоэтажные поселения.

Правление Сокола решило претворить идею в реальность и позвало лучших архитекторов спроектировать на новой экспериментальной площадке 114 домов. Здесь поработали знаменитые авангардисты братья Веснины, главный реставратор Кремля и Китай-города Марковников, автор Мавзолея Ленина Щусев и проектировщик станции метро «Чистые пруды» Колли. В итоге практически все коттеджи получились разные. Здесь встречались сторожевые башни, зубчатые стены, имитации русской избы, нарядные постройки, вдохновленные Кижами и Севером, и кирпичные дома с мансардами, напоминающие немецкие особняки. Смысл такого разнообразия был в том, чтобы создать ощущение масштабности проекта. Пространство визуально расширилось бы, прогулки по поселку стали бы интереснее.

В дело пошли пространственные иллюзии: улица Поленова кажется бесконечной в перспективе — ее спроектировали чуточку дугообразной, и этого было достаточно, чтобы создать иллюзию того, что она уходит на много километров вперед. В проектах самих домов тестировали различные материалы: от нестандартных срубов до каменной кладки. В поселке создали показательную станцию НИИ экспериментальных сооружений. Здесь впервые использовали фибролит — древесную стружку, спрессованную с цементом. Один из домов на улице Верещагина даже стал экспонатом на Всероссийской сельскохозяйственной выставке 1923 года в парке Горького. Он там выставлялся в качестве «вологодской избы».

Креативно подошли и к озеленению территории. На каждой улице высадили свою породу деревьев: на улице Врубеля — ясени, на улице Поленова — липы, а на улице Брюллова — красные клены. Всего здесь посадили примерно 150 различных видов растений, часть из которых занесена в Красную книгу. Чуть позже тут открыли экспериментальный детский сад. В нем была одна воспитательница, а няньками по очереди были мамы воспитанников.

Всеми этими экспериментами поселок привлек внимание прессы, в городок художников Сокол стали водить официальные делегации, приезжать с экскурсиями. Экскурсантам показывали все эти эксперименты, заводили на улицу Верещагина — самую короткую в Москве. Показывали дом художника Герасимова, автора правильной соцреалистической картины, которую в народе прозвали «Два вождя после дождя». Экскурсанты, конечно, восхищались, а потом спрашивали: «Это из-за Герасимова поселок называют городком художников? А почему он тогда еще и Сокол?».

С городком художников мы уже разобрались, но действительно, почему Сокол? Считается, что сначала поселок хотели построить в Сокольниках. Но там вроде как оказалась слишком болотистая почва, и от этой идеи отказались. К тому моменту уже подготовили документы, печати, придумали герб и название. Локацию перенесли, а название решили так и оставить.

А потом была еще одна история, связанная с Соколом и «сталинскими соколами», как тогда называли летчиков. В 1935 году над поселком состоялся торжественный пролет самого большого самолета на сухопутном шасси в мире — «Максим Горький». Семьям конструкторов этого самолета решили сделать подарок и позволили быть на борту во время этого полета. Для масштаба «Максима Горького» сопровождали истребитель и самолет, из которого велась киносъемка. Все это снимали на кинокамеры. И вдруг один из маленьких истребителей решил совершить опасный и вроде как незапланированный маневр. Что-то пошло не так, и он во время мертвой петли потерял скорость, упал на «Максима Горького» и застрял в крыле. Пилоты могли бы посадить самолет-гигант. Но тут у истребителя отвалился хвост, задел органы управления «Максима Горького», и оба самолета рухнули на поселок. Никто из экипажа и пассажиров не выжил, никто из жителей поселка не пострадал. Это был двенадцатый полет самолета. Интересно, что одним из пассажиров одиннадцатого полета был Антуан де Сент-Экзюпери. Дома поселка восстановили, и жизнь пошла своим чередом.

Соколяне (так называли жителей) ходили на субботники, шили мягкие игрушки, разводили скот и домашнюю птицу, ездили на работу. Сейчас скот здесь, к сожалению, уже не разводят, но дачная, деревенская атмосфера до сих пор присутствует. Поселок кажется удивительным, учитывая близость к самому центру. А представляете, если бы проект пошел в серию и вся Москва была бы такой? Деревянной, малоэтажной и с коровами во дворах.