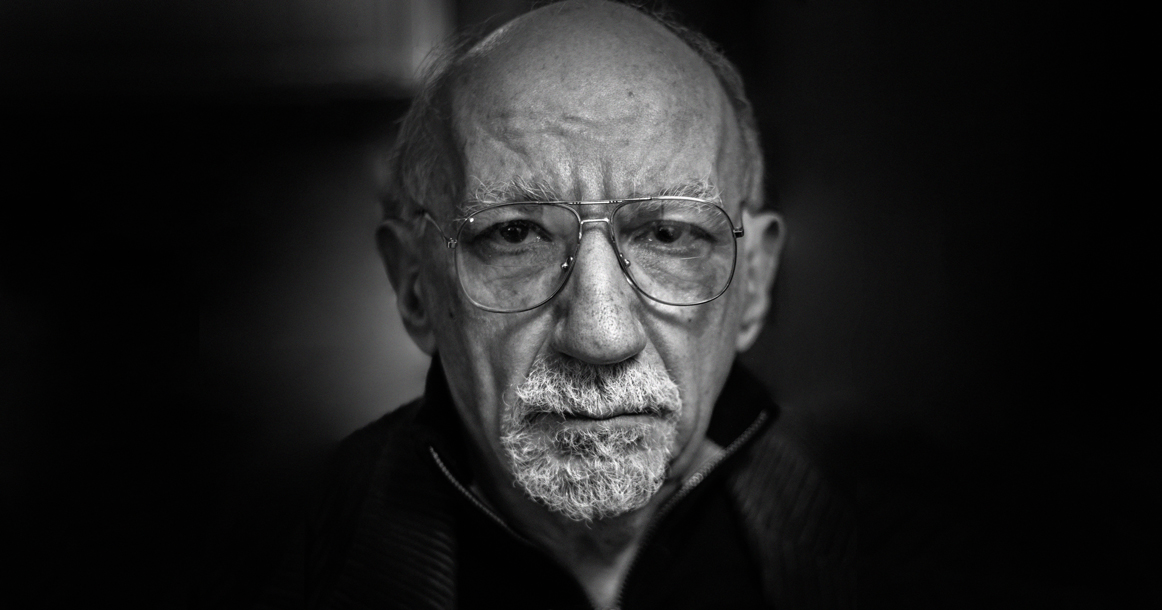

Это мой город: писатель и историк культуры Соломон Волков

О своем выступлении у Ахматовой, дружбе с Лилей Брик и переезде в Нью-Йорк, о котором ни разу не пожалел.

Я родился…

В Ура-Тюбе, городке на юго-западе от Худжанда, который до 1991 года был Ленинабадом. Это территория Таджикистана. Худжанд — один из древнейших городов Центральной Азии, как, впрочем, и Ура-Тюбе. Мне рассказывали, как один из жителей раскопал у себя на участке кувшин и миски, начал ими пользоваться, а потом археологи ему рассказали, что это Х век. Там вся история близка к поверхности.

Мне был годик, когда из Ура-Тюбе меня возвратили в Ригу, поэтому о Таджикистане с момента эвакуации я ничего не помню. В Риге отец ушел на фронт, вернулся инвалидом — без ноги.

Вырос…

Все мои детские воспоминания связаны с Ригой, причем воспоминания эти довольно поздние. Я себя четко помню лишь с пятилетнего возраста, уже в детском садике: какие там были первые схватки, неприятности, слезы.

Рига того времени в культурном смысле была абсолютно особым городом. В СССР крайне ценились региональные культуры — очень любопытный феномен. Глобальную советскую культуру составляли не только яркие закавказские явления: грузинские фильмы и проза, армянская поэзия и музыка, — но такой же сильной региональной культурой была и Прибалтика. По своему тогдашнему влиянию в Советском Союзе, пожалуй, доминировала эстонская культура — это была область наиболее близкая к Западу (когда герои Аксенова куда-то устремлялись, то они ехали на поиски приключений именно в Таллин).

Кстати, печататься я начал именно в Риге. Хотя уже и жил к тому времени в Ленинграде, но все равно возвращался домой на каникулы. Первый раз я напечатался, когда мне было 15 лет — в этом смысле я оказался вундеркиндом. Свою первую заметочку я написал к юбилею тогда очень знаменитого композитора Бориса Асафьева. Причем, поскольку мне было 15, я сам не сунул носу в редакцию этой «вечерки» под названием «Голос Риги». Заметку я передал через посредницу-женщину, которая меня туда и отрекомендовала. А когда они напечатали уже некоторое количество моих статей, то я и сам пришел в редакцию — им некуда было деваться, ведь я уже был у них признанным автором.

Ленинград…

Когда я перебрался в 12 лет в Ленинград, то начал учиться в специальной музыкальной школе для особо, пардон, одаренных детей. Так я оказался в одном общеобразовательном и в одном спецскрипичном классе с Владимиром Спиваковым. У нас так и говорили: «Спиваков и Волков — два подающих надежды скрипача». Там, в этой школе, действительно воспитывались будущие звезды, например Юрий Темирканов — нынешний руководитель знаменитого Ленинградского филармонического оркестра (то, что раньше было оркестром Мравинского, стало Темирканова абсолютно по праву), Юрий Симонов — будущий главный дирижер оркестра Большого театра и нынешний главный дирижер Московской филармонии — жил в том же самом интернате в соседней комнате: по утрам, когда мы шли в умывалку, там уже стоял в одних пижамных штанах Юра и вдохновенно дирижировал под патефон (он так тренировался).

Потом я продолжил свои музыкальные занятия в Ленинградской консерватории, где организовал квартет, в котором стал первой скрипкой (то, что называется «примариус»). Главным своим достижением я, конечно, считаю наш визит к Анне Андреевне Ахматовой в 1965 году. Я узнал ее телефон, но все-таки сначала позвонил в Союз писателей и предложил организовать концерт для Ахматовой через них — они ответили, что у них много хороших писателей помимо Ахматовой, вот им и организуем. Я их вежливо поблагодарил и сам, без посредников, позвонил Анне Андреевне с предложением приехать к ней поиграть, а также заодно попросил ее выбрать желаемое к исполнению произведение. Она нисколечко не удивилась и сказала своим низким замечательным голосом: «Я подумаю, позвоните мне через несколько дней… » Я эти несколько дней ходил сам не свой, думая, что она закажет что-то не из нашего репертуара. Но она выбрала Шостаковича, а мы как раз разучили только что появившийся Струнный квартет №9, он еще даже не был опубликован, было только стеклографическое издание (такое существовало до ксероксов). Мы приехали к ней, сыграли квартет — это был самый незабываемый концерт в моей жизни: я сидел, практически упираясь коленями в колени Ахматовой, в ее «Зеленой будке» в Комарово.

Москва была для меня заманчивой целью…

Не могу сказать, что я стал особым питерским патриотом. Мне всегда вспоминалась знаменитая гоголевская цитата: «В Петербурге ветер дует со всех четырех сторон». Так оно и есть. Довольно неуютный во многих отношениях город. Я там никогда на сто процентов не чувствовал себя своим. А Москва меня манила так, как она манила всех людей в Советском Союзе. Она была центром и целью. Марина Цветаева как-то написала о Москве замечательные строчки:

Москва! — Какой огромный

Странноприимный дом!

Всяк на Руси — бездомный.

Мы все к тебе придем.

В четырех строчках выражена вся суть Москвы как центра притяжения и целеустремления. И если обобщать и вставлять свои две копейки в вопрос о соотношении Петербурга и Москвы (я об этом даже много написал в своей «Истории культуры Санкт-Петербурга», но добавлю сейчас): Петербург недоверчив к людям, а Москва, наоборот, любопытна к ним. И в этом смысле у меня с Москвой общее качество — я тоже очень любопытен на людей. Меня мало интересуют красоты природы, архитектурные достопримечательности, гастрономические изыски, рестораны, кафе и прочие вещи, которыми увлекаются многие люди, в том числе и мои друзья, но вот с людьми мне очень интересно встречаться, разговаривать, узнавать их. У меня достоинств немного, а недостатков, наверное, очень много. Но то, что я умею быть заинтересованным в собеседнике — одно из тех достоинств, которыми я горжусь. У меня есть то, что сейчас называется эмпатией — мне интересно узнать о человеке все, даже если это неидеальная личность… А кто из нас идеальная? Даже у самых великих есть свои недостатки. И я могу понять их мотивы, встать на их место.

Переезд в Москву…

Я очутился в Москве благодаря тому, что меня позвали на работу в журнал «Советская музыка». Редакция журнала находилась в огромном композиторском доме на улице Неждановой (ныне — Брюсов переулок), где также было помещение Союза композиторов СССР, а еще в этом же доме, но только в другом подъезде, жили Шостакович, Ростропович и Хачатурян. Я приходил утречком в журнал на работу, мне туда звонил Шостакович, он всегда представлялся: «Это Шостакович… Дмитрий Дмитрич», — чтобы человек, не дай бог, не спутал имени и отчества и не почувствовал себя неловко: «… Вы не могли бы ко мне заглянуть сейчас? Мы могли бы с вами поработать и поговорить». Я, конечно же, сразу все бросал и летел к нему — это было выйти из одного подъезда, войти в другой, подняться наверх на лифте и все. Три минуты.

Жизнь в Москве…

Я переменил несколько съемных квартир, пока не осел в квартирке на улице Панфиловцев. Оттуда сначала на трамвае, потом на метро можно было добраться до редакции «Советской музыки» на улице Неждановой. И все — в этом и была вся моя московская жизнь. Я очень рано утром уезжал в редакцию, возвращался оттуда поздно, поскольку после работы я засиживался с двумя подругами по работе — Мариной Рахмановой и Галиной Друбачевской, с которыми мы составляли обособленную троицу в недрах редакции: все расходились, а мы еще оставались пить чай с бубликами и баранками. Обменивались мнениями, сплетнями — все было весело. В итоге я возвращался домой довольно поздно вечером. Вот и все мои впечатления о Москве-городе. У меня в этом смысле опять-таки не было никакого любопытства к топографии Москвы, так же как у меня не было особого любопытства к топографии Ленинграда или Риги. Я с большим интересом читаю ваши разговоры относительно Москвы и каждый раз поражаюсь, как люди с любовью и вдохновением описывают город — я начисто этого лишен, делайте что хотите. Вот такой вот у меня колоссальнейший недостаток. Меня не интересует никакая архитектура, небоскребы, ничего — только люди, которые населяют этот город и приезжают в него.

Моя Москва в лицах…

Во-первых, это Шостакович и Свиридов, с которыми я провел немало московских часов в общении — я их обоих считаю великими композиторами. Но с Шостаковичем я познакомился еще в Ленинграде — мне было 16 лет, когда я написал рецензию на премьеру его очень важного автобиографического квартета №8, правда тогда нельзя было писать, что это автобиографический квартет.

Во-вторых, моя Москва — это, конечно, Александр Григорьевич Тышлер. Познакомился я с ним благодаря журналу «Советская музыка» — мы готовили там специальную подборку к столетию со дня рождения Мейерхольда, и я тогда поехал брать интервью у Тышлера. Он рассказал мне о своей работе с Мейерхольдом над оперой «Семен Котко», которую Мейерхольд начал, когда уже закрыли его театр, поэтому он ставил эту оперу Прокофьева у Станиславского. Рассказ Тышлера был очень-очень интересным. Он рассказал, каким Мейерхольд был одиноким, какие у него на сцене висели старинные рамы без картин (только рамы — это производило невероятное впечатление); Тышлер показал мне картину Перуджино с христианским мучеником святым Себастьяном и рассказал, что Семена Котко, по задумке Мейерхольда, будут мучить «белые» ровно как святого Себастьяна: привяжут его телеграфному столбу, разденут и будут истязать. Свою работу над «Семеном Котко» Мейерхольд довести до конца не смог — его арестовали, мучили в тюрьме и, как мы все знаем, расстреляли. Когда я брал интервью у Тышлера, это был 1974 год, еще нельзя было написать, что Мейерхольд был арестован. Мне пришлось смягчить слова Тышлера вот так: «Ему не удалось довести эту постановку до конца», — догадайся сам, почему ему не удалось. Увы, обстоятельства иногда накладывают отпечаток на то, что можно и нельзя говорить.

Также в Москве мне повезло пообщаться с незабвенной Лилей Брик, ей было уже 80. Я пришел к ней на Кутузовский в январе 1973 года. У нее была совершенно экзотическая квартира — висели оригиналы Пикассо, Шагала и Пиросмани. Еще в ее квартире были огромные русские расписные подносы — она увлекалась их коллекционированием. Всю жизнь меня мало интересовало, какой едой сопровождается беседа, наоборот, меня это отвлекало и раздражало. Но я запомнил, что у Лили давали французский сыр и датское пиво в банках — я его тогда вообще первый раз увидел. Сама Лиля напоминала мне экзотическую птицу — рыжие крашеные волосы, а все лицо — макияжная маска. Но глаза!.. Огромные темно-карие глаза, которые настолько светились и были такими большими на этой маске, что в них можно было утонуть. Когда она с тобой разговаривала, то казалось, что никого на свете, кроме тебя, нет, и она — вся внимание! Конечно, я, смешно говорить, но понял, в чем было ее колоссальное обаяние — почему мужчины, ее знаменитые мужчины, так один за другим сдавались ей. Есть донжуанский список Пушкина, у нее же должен был быть свой список Клеопатры…

Когда я уехал из Москвы в Нью-Йорк, она была единственной, кто не боялся слать мне из столицы письма и книжки с дружественными надписями — они у меня сохранились. Лиля Брик сыграла колоссальную роль в моей жизни: она помогла мне переправить в Нью-Йорк очень важные для меня материалы в то время, когда практически ничего нельзя было вывозить из Советского Союза, но она смогла — у нее были колоссальные связи в посольских кругах. За все это я ей чрезвычайно благодарен. Тогда я записал с ней интервью и опубликовал его здесь, в Нью-Йорке, позже оно появилось в постперестроечной «Литгазете» — это было очень откровенное интервью о Маяковском, Сталине, подробных обстоятельствах, благодаря которым появилась сталинская резолюция о «талантливейшем советском поэте Маяковском». Вознесенский называл некоторых женщин «судьбабами»: это Жаклин Кеннеди, с которой и я лично познакомился в Нью-Йорке, и Лиля Брик — они обе сыграли огромную роль в жизни Вознесенского. Такой «судьбабой» Лиля представлялась и мне: хранительницей мифа о Маяковском (как Жаклин была хранительницей связанного с Кеннеди). За это мы все должны быть благодарны Лиле Юрьевне. Я категорически не принимаю никаких нападок на нее. Сейчас в сети можно прочесть что угодно в ее адрес, я к этому не присоединяюсь.

С еще одним символом Москвы — Василием Аксеновым — я познакомился уже в Нью-Йорке. Мы с приятелями Сашей Генисом и Гришей Брускиным основали премию «Либерти» — давали ее за выдающиеся достижения в области установления русско-американских культурных связей, в частности вручили ее Аксенову. Он же жил в Вашингтоне и преподавал там в университете до того, как переехал во Францию. Незабываемый вечер вручения премии проходил в шикарном помещении «Карнеги-холла», все было очень торжественно: по-моему, со своей джазовой импровизацией даже выступал Денис Мацуев. Каким тогда был Аксенов?.. У Василия Павловича вообще-то было очень трезвое восприятие и Советского Союза, и Америки, и постсоветской России. Он был ироничным человеком — московский человек с вплетенными в него петербургскими чертами. Его американская судьба, конечно, сложилась очень интересно: сначала к нему было колоссальное внимание, его охотно печатали, а потом вдруг что-то переменилось, и к нему охладели американские издатели, что, как я считаю, и послужило одной из причин его переезда во Францию. Он ведь упорно продолжал писать романы, когда внимание к таким толстым романам, написанным в витиеватой позднеаксеновской манере, ослабло. Мне кажется, он очень переживал это обстоятельство. На меня же он еще со «Звездного билета» произвел такое впечатление, что я навсегда остался его поклонником. И, кстати, я оказался между двух огней, когда они поссорились с Бродским, который стал очень влиятельной фигурой для американцев, особенно в отношении всего, что касалось русскоязычной литературы; и мнение Бродского об «Ожоге», который, конечно, стал большим достижением Аксенова, было очень отрицательным. Он тогда, кстати, изрек, что этот роман написан шваброй. Конечно, Аксенов в свою очередь очень обиделся на него и никогда не мог ему этого простить, а Бродский оправдывался, что не мог высказаться против своей совести. Мне удалось сохранить нейтралитет и остаться в хороших отношениях с обоими: с Аксеновым я избегал разговоров о Бродском, а с Бродским — об Аксенове. Так же, между прочим, к концу жизни разошлись Шостакович со Свиридовым, поэтому в присутствии Свиридова лучше было не упоминать Шостаковича, а в присутствии Шостаковича — Свиридова.

Москвичи отличаются от петербуржцев…

Слово «петербуржец» не мое… Мне проще называть их ленинградцами или жителями Питера. Типичный питерский интеллигент будет всегда высокомерен, несколько снобом и с неким недоверием к собеседнику: сначала докажи, что ты достоин общения. А москвичи, которых я знавал за те несколько лет, что жил в Москве, они, наоборот, были крайне открыты. Даже если они сами не родились в Москве, а приехали, как Хачатурян, с которым я тоже немало общался. Он хоть и родился в Тбилиси, но был абсолютным человеком московского типа: открытый, радушный, гостеприимный, щедрый, эмоциональный — вот он, тот самый настоящий московский тип.

Разница московской и петербургской культуры…

Есть принципиальная разница между петербургской и московской культурой. Петербургская культура всегда была придворной. С самого начала город был построен как будущая столица — это было волюнтаристское решение Петра, поэтому все сразу было застегнуто на все пуговицы: двор и чиновничья иерархия диктовали великолепное парадное искусство. Москва, как мы знаем, осталась «порфироносной вдовой», и культура там была всегда более открытой, живописной, с яркими цветами — все было гораздо более эмоциональное. И это различие, по-моему, сохраняется вплоть до сегодняшнего дня. Единственное, как ни забавно, исключение в этом смысле — это рок-музыка. Она в Ленинграде гораздо более эмоциональная, нежели в Москве. И мои любимые рок-музыканты как раз из Петербурга — это Шевчук и Гребенщиков. А в Москве… Макаревич по сравнению с ними гораздо более сдержанный. Кстати, открою вам секрет: с Шевчуком у меня лежит разговор часов на десять, записанный на магнитофонные ленты, он ожидает своего часа когда-то быть расшифрованным. Меня петербургский рок всегда очень увлекал и волновал. Хотя, конечно, если использовать краеведческий подход, то Шевчук приехал в Ленинград из Уфы уже сложившимся музыкантом, но все равно для меня он в первую очередь большой петербургский музыкант. Я как-то даже наделал шума, сравнив его с Шостаковичем, — вызвал этим большое недовольство музыковедов, но я до сих пор на этом настаиваю: понятно, что я не сравниваю симфонию Шостаковича с песней Шевчука — моя идея заключается в том, что у Шостаковича, как и у Шевчука, очень важна гражданская тема. Их музыка носит политический оттенок, никоим образом не в ущерб ее качеству. Мне всегда интересно, как музыка откликается на злобу дня, а лучшие песни Шевчука как раз с этой злобой дня и связаны: «Разговор с генералом ФСБ», «Родина-уродина», да даже его знаменитую «Осень» я отношу к разряду политических песен — она может служить гимном перестроечного периода. Не говоря уже о том, что лучшая, на мой взгляд, песня о Петербурге за все 300 лет его существования — «Черный пес Петербург».

Лучшая музыка о Москве…

О Москве сыграно и спето очень многое, но все-таки «Я шагаю по Москве» — вот он, самый лучший вариант. И песня, и фильм. А в большом искусстве же есть по-своему замечательное и любопытное произведение — оперетта «Москва, Черемушки». У нее крайне интересная история создания. Шостакович написал «Москву», надеясь на возвращение многострадальной «Леди Макбет Мценского уезда» — к этому его все время подстрекал тогдашний руководитель Московского театра оперетты Столяров. Для Шостаковича же вся история, связанная с этой опереттой, была величайшим ударом: особенно он переживал, когда в 1936 году в «Правде» появилась печально знаменитая статья «Сумбур вместо музыки», обличающая его оперу. Он с этой статьей буквально не расставался. У него даже был дома альбом с вырезками разгромных статей. Нельзя представить, как он после этого решился возобновить работу над «Леди Макбет»! Все-таки, видимо, его к этому подвел Столяров, но одновременно с этим он еще и уговорил Шостаковича написать для театра «Москву, Черемушки». Поэтому два этих события, две эти работы в жизни Шостаковича переплелись. Очень любопытно их сопоставлять: великая трагическая опера, значимая для мировой музыки, и веселая разудалая оперетта. Нет, все-таки сопоставлять их невозможно… Но это образец того, как гений может одновременно писать оперетту под заказ — высокопрофессиональную, по-своему блестящую — и думать о возрождении сложной оперы, чего он в итоге и добился, сделав ее новую редакцию.

Сравнивая Москву с Нью-Йорком и Петербургом…

Я могу сказать, что энергетика Москвы и Нью-Йорка очень схожа. В этом смысле Петербург совсем не энергетический город — от него не исходят излучения и вспышки. Это очень сдержанный город акварельных красок — не случайно такая сильная школа графики возникла именно в Питере.

Главная книга о Москве…

Конечно, же это не Гиляровский — это лишь одна грань города, причем очень специфическая. Хотя в последнее время Гиляровский меня опять очень заинтересовал — у меня стоят несколько его книг. Я погрузился в историю постановки «На дне» Горького в МХАТе: узнал, что, готовясь к премьере, они все — Станиславский, Гиляровский и компания — отправились в ночлежку на Хитровском рынке, чтобы убедиться, как это все на самом деле, и там на них чуть ли не накинулись босяки, но Гиляровский покрыл их таким отборным матом, что те опешили и попятились назад, признав его за своего. Так вот, дядя Гиляй — это, конечно, фантастический и очень привлекательный образ, но все-таки, он, конечно, никоим образом не романист. «Китай-город» — очень неплохая книга Боборыкина, добротная московская проза. Ну, конечно же, по-своему двумя замечательными московскими романами, хотя в том и другом есть много немосковского, можно считать «Доктора Живаго» и «Мастера и Маргариту». Что остается от «Мастера и Маргариты» — образы каких городов? Ершалаима и Москвы. То же самое и в «Докторе Живаго»: самый сильный образ города — это Москва. Пожалуй, я бы и сказал, что это два главных московских текста; я даже написал об этом кое-что в своей книге о московской культуре того времени.

Стихи о Москве…

Конечно, Цветаева. Несомненно. Марина Цветаева — настоящая москвичка. Так же, как главная поэтическая фигура Северной Пальмиры — Анна Ахматова, которая для меня является безусловным голосом Петербурга и Ленинграда. Кстати, она сама предпочитала называть этот город именно Ленинградом. Когда Ахматова была проездом во Франции в 1965 году, у нее состоялся замечательный разговор с Георгием Адамовичем, ее знакомым еще по Петербургу. Она говорила: «Ленинград, Ленинград… » Он ей: «Я вижу вы называете этот город не Питером, как сейчас предпочитают многие, а Ленинградом». На что она ему ответила кратко и, по-моему, невероятно выразительно: «Город называется Ленинградом». В этом вся Ахматова. Конечно же, она голос этого города, как голос Москвы — Цветаева.

Театральная Москва…

Когда я переехал в Москву, то театр на Таганке стал моим главным театральным местом. Конечно, я там посмотрел и «Доброго человека из Сезуана», и «Десять дней, которые потрясли мир», и «Пугачева», и «Гамлета» — незабываемый Высоцкий, с которым у Любимова на самом деле были очень сложные отношения. С самим Любимовым я познакомился еще в Риге. Было это летом, прямо на пляже. Замечательная история! Я пришел делать с ним интервью, когда он отдыхал там в Доме творчества вместе с писателем Федором Абрамовым. Они мне назначили свидание, как сказал Любимов: «Приходите в вестиблюй». Я пришел в «вестиблюй», ко мне вышли Любимов в плавках и очень франтовской кепочке и Абрамов в большой соломенной шляпе и семейных трусах. Причем оба были выпивши, Абрамов — сильно. Мы пошли прилечь на песочек, Абрамова сильно развезло, он уже лежал в мечтательном состоянии, а Любимов, хоть и принял явным образом, все равно был такой герой-любовник: в замечательной форме, тело крепкое, ладное, сбитое. Мы с ним тогда очень откровенно поговорили, но опять-таки напечатать ничего этого тогда в Советском Союзе было нельзя, выпустил разговор я уже здесь, в Нью-Йорке. Наше интервью даже вошло в книгу, которую Любимов составил сам, «Рассказы старого трепача». Он очень откровенно рассказывал и о Высоцком, и о своих неприятностях, а Абрамов вставлял нечленораздельные реплики и опять погружался в сон — было очень забавно. Потом, когда я переехал в Москву, Любимов снабжал меня контрамарками на спектакли — как вы понимаете, достать билеты на Таганку было просто невозможно. А после спектаклей я был вхож в его кабинет, чтобы записывать интервью: мы много разговаривали, я видел все те знаменитые надписи от разных выдающихся людей на стенах и дверях. Любимов, конечно, был, на мой тогдашний вкус, величайшим русским режиссером, так и Бориса Александровича Покровского я считаю величайшим оперным режиссером. Мне с ним тоже повезло встречаться и разговаривать, видеть в Большом театре постановки его последних лет: незабываемого «Руслана и Людмилу» с Евгением Нестеренко; «Онегина», которым дирижировал Ростропович; «Игрока» — оперу Прокофьева — и, конечно же, «Нос» Шостаковича в камерном театре Покровского на «Соколе», когда им дали помещение в бывшем здании кинотеатра. Станция «Сокол» как раз находилась между моей отправной точкой — улицей Панфиловцев — и конечным пунктом — редакцией «Советской музыки». У Покровского я познакомился с Рихтером. Я не пропускал ни одного представления «Носа» с 1974 года до отъезда из Москвы — попасть на постановку было невозможно, но благодаря знакомству с режиссером я получал билеты. И вот я пришел туда первый раз: в антракте люди, разумеется, ходили по тамошнему маленькому коридорчику и смотрели друг на друга — я на первом же спектакле увидел Рихтера; на втором спектакле уже он заприметил меня; на третьем — он мне улыбнулся, а на четвертом спектакле мы заговорили. Так я познакомился со Святославом Теофиловичем.

Тогда Покровский и Любимов стали для меня двумя главными московскими театральными фигурами. Все, что я видел до — еще в детстве, в Риге — было традиционным театром, а у Любимова же, что называется, настоящий Брехт, а Брехт — один из моих кумиров, я знаю наизусть многие сцены из его пьес. Кстати, у Любимова даже в фойе висели портреты: Станиславский, Мейерхольд, Вахтангов и Брехт — это его учителя. Неудивительно, что именно Любимов создал советский вариант брехтовского театра — это было феноменально. Актеры для него были не так важны, и это, конечно, легло в основу его конфликта с Высоцким, который хотел быть настоящей театральной звездой и был ей по-своему благодаря своей популярности как барда. Но для Любимова это все было неважным, это он был главным демиургом, главным создателем; это он сидел со своими знаменитыми фонариками, сигнализируя: быстрее — медленнее, вперед — назад. Актеры для него были марионетками, но при этом спектакль как целое каждый раз производил сногсшибательное впечатление.

Если говорить о сегодняшнем дне, то вообще-то я не театрал. Сейчас у меня возникли творческие контакты с МХАТ им. Горького, и мне интересно все, что происходит с этим театром. Я прочел все отзывы об их последней громкой премьере — спектакле «Лавр» по роману Евгения Водолазкина, который, кстати, вышел в издании «Редакции Елены Шубиной» — она является и моей издательницей в Москве: начиная с «Истории Большого театра» она выпустила четыре мои книги («История Большого», «Диалоги с Евтушенко» и «Диалоги со Спиваковым», последняя моя книга, которая у нее вышла, — «Москва / Modern Moscow. История культуры в рассказах и диалогах»), за что я ей очень благодарен. Возвращаясь к МХАТу, его руководитель Эдуард Бояков обещал показать 20 премьер до конца года — это абсолютно неслыханная заявка, до него (когда театр еще был под полным руководством Татьяны Васильевны Дорониной) показывали по две премьеры. Я считаю, что идеи Боякова о реконструкции спектаклей («Синяя птица», «Вишневый сад», «Три сестры») — это очень важно и ценно: протягивается связь с отцами-основателями театра. Вообще судьба МХАТа от основания до наших дней очень драматична: чего стоит трагическая история разделения этого театра на ефремовский и доронинский. Мне кажется, что до сих пор эта рана до конца не зажила.

Я ни разу не пожалел, что уехал…

Если бы я остался в Москве, то не было бы никакого Соломона Волкова. Мне никогда бы не позволили в Москве издать ни одной моей книги. Хотя и все мои книги-то о России, но ничего этого мне не позволили бы напечатать, причем ни в Советском Союзе, ни в постсоветской России. Мои книги были написаны по-русски, но сначала они появлялись в переводах за границей, а уже потом выходили в России: правда, в Ленинграде к этому вообще относились без энтузиазма, а в Москве издавали с большим скрипом.

Моя книга «Большой театр. Культура и политика. Новая история» — первый опыт общественно-политической истории брендового, знакового учреждения. Но в стране до сих пор продолжает существовать точка зрения, что такого рода истории должны писать авторские коллективы в соответствующих научных учреждениях, а если вдруг появляется человек, который один хочет сесть и написать свою индивидуально-субъективную историю — нет, такого не будет. Я же уезжал в 1976 году, когда в Советском Союзе вообще ничего в таком роде нельзя было опубликовать — все это состоялось здесь, в Нью-Йорке. Поэтому я никогда, ни на минуту не пожелал, что сюда приехал, покинув Москву.

Последний раз я был в Москве…

На презентации моей книги о Большом театре. Это был 2016 год. Я видел несколько спектаклей в Большом, которые мне очень понравились: «Кармен», «Дон Карлос» и новый балет «Герой нашего времени» композитора Ильи Демуцкого. Первый раз в жизни сидел в царской ложе как автор книги об истории Большого театра. Незабываемо: сижу, вдруг вижу, рядом со мной ни больше ни меньше Александра Николаевна Пахмутова; я весь затрепетал, она еще с молодых лет была моим любимым песенным композитором. Осмелился в антракте с ней заговорить, с ней сидел ее супруг Николай Добронравов, который, к моему изумлению, поощрительно сказал мне: «Да мы вас знаем тысячу лет». Завязался очень оживленный разговор. К ложе, где мы сидели, примыкает шикарный предбанничек, в котором даже запрещено фотографироваться, но нам там почему-то разрешили сняться всем вместе, и у меня сохранилась фотография на память. После этого спектакля я возвращался домой со своим приятелем-американцем, который вместе со мной был в Москве, он видел, что я общался с Пахмутовой и спросил, кто это такая. Я сказал, что она — человек, которого знает вся Россия. И мы решили это проверить: я подошел к идущим навстречу двум женщинам и спросил, предварительно объяснив, что мы с приятелем поспорили, знают ли они, кто такая Пахмутова. И они в голос сказали: «Ну, конечно, знаем!» Приятель-американец удивился, что Пахмутова действительно всенародно популярна.

В Москве не хватает…

Мне по этому поводу дал хороший урок покойный Петя Вайль — мой приятель по Нью-Йорку, автор замечательных книг. Мы когда-то обсуждали, что не хватает того, этого… Он мне сказал: «Запомни: всего им хватает и наши советы не нужны», — это осталось во мне. Москвичи сами разберутся — не мне из Нью-Йорка об этом судить.

Желаю Москве…

Конечно, в данный исторический момент я желаю скорейшего конца всех локдаунов, чтобы наконец безбоязненно можно было встречаться, общаться, посещать концертные залы, театры, оперу. О ресторанах я не так забочусь, хотя в Нью-Йорке, могу точно сказать, жутко пострадали два бизнеса: бродвейские театры и рестораны — у них забрали все возможности принимать посетителей. Это действительно катастрофа. Но меня судьба ресторанов, честно говоря, нисколько не волнует, а судьба учреждений культуры во всем мире, в частности в Нью-Йорке и Москве, меня очень беспокоит. Главное, чего я желаю Москве, как и всему миру — скорейшего выхода из пандемической ситуации.

А что пожелать Москве не в контексте, а на века? Она, слава богу, и без моих пожеланий останется. Это город, который естественно занимает свое место. Про нее, как про Петербург — «месту сему быть пусту» — пророчеств нет. А с Петербургом же оно два раза чуть не осуществилось: после революции настал голод, из-за которого Петроград страшно опустел, и блокада — город чуть не погиб. Москва, конечно, пережила пожар, но так она совершенно спокойно занимает свое место и существует. Слышал про предложение перенести столицу России в Екатеринбург — ничего из этого не вышло и не выйдет. Столицей России будет Москва. Это навсегда. Россия — навсегда. И Москва — навсегда.

Мои текущие планы…

Я человек суеверный, поэтому предпочитаю не говорить о том, что еще не состоялось. Но могу сказать одно: мои ближайшие планы непосредственно связаны с одним из московских театров. Что касается новой книги: когда она выйдет, вы узнаете об этом первыми.

Фото: Артем Воробьев