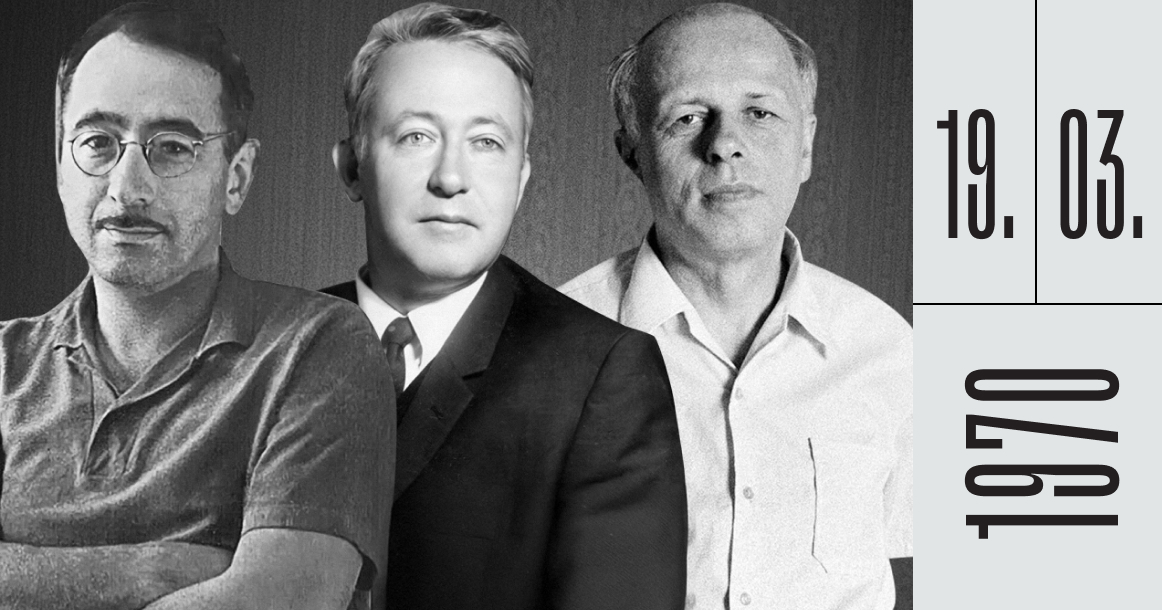

Ровно 55 лет назад было опубликовано «письмо трех» к властям с требованием демократизации СССР

В начале 1970 года физик и кибернетик Валентин Турчин, известный как создатель одного из старейших языков программирования рефал, написал открытое письмо в адрес Генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева, главы Совета министров СССР Косыгина и председателя Президиума Верховного Совета СССР Подгорного.

Сам Турчин был убежденным социалистом, считавшим, однако, что в СССР никакого социализма нет. «Я определяю социализм как явление культуры, а не экономики, когда интеграция происходит на уровне духа и сознания людей, — писал он. — Что же касается конкретно существующего в СССР “социализма”, то это простая комбинация рабства и государственного капитализма. Социализма у нас гораздо меньше, чем в любой западной европейской стране». При этом Турчин был глубоко убежден, что с советской властью необходимо сотрудничать для достижения главной цели — демократических преобразований. Для этого, с его точки зрения, не грех было и вступить в партию. Именно исходя из этой позиции письмо и было написано.

В поисках поддержки Турчин обратился к академику Андрею Сахарову и историку Рою Медведеву. Несмотря на некоторые различия мировоззрений (Сахаров, например, после конфликта с Хрущевым в начале 1960-х куда более критично относился к идее сотрудничества с советской властью и категорически отказывался вступать в партию), оба правозащитника письмо подписали. По своему содержанию оно не было революционным, то есть не требовало изменения существующего политического строя. «Демократизация должна способствовать сохранению и укреплению советского социалистического строя, социалистической экономической структуры, наших социальных и культурных достижений, социалистической идеологии, — писал Турчин. — Демократизация, проводимая под руководством КПСС в сотрудничестве со всеми слоями общества, должна сохранить и упрочить руководящую роль партии в экономической, политической и культурной жизни общества».

Письмо предлагало власти сотрудничать с интеллектуальной элитой страны, которая о многом успела подумать и многое предсказать. Авторы давали исключительно четкий и, главное, своевременный анализ нарастающего политического и экономического кризиса СССР. Указывалось на резкое снижение роста национального дохода, наличие застойных процессов в экономике, вызванных тотальной бюрократизацией руководства, экологические провалы, бедственное положение сельского хозяйства, признаки инфляции и коррупции, а также растущие социальные проблемы: увеличивающуюся преступность, массовый алкоголизм и начало наркомании. Авторы указывали на провалы в области научно-технического развития, слабость образования и ошибки во внешней политике, для которой, как и при Хрущеве, все еще «характерны мессианство и излишняя амбициозность».

Причины всего этого авторы видели в критически низкой производительности труда, которая становилась очевидной при сравнении советской и западной экономики. «Широкое внедрение в хозяйство вычислительной техники и автоматики обеспечивает быстрый рост производительности труда, — писал Турчин, — что в свою очередь способствует частичному преодолению некоторых социальных трудностей и противоречий (например, путем установления пособий по безработице, сокращения рабочего дня и т. п.). <… > Чем новее и революционнее какой-либо аспект экономики, тем больше здесь разрыв между США и нами. Мы опережаем Америку по добыче угля, отстаем по добыче нефти, газа и электроэнергии, вдесятеро отстаем по химии и бесконечно отстаем по вычислительной технике». Авторы напоминали, что СССР, став первой страной в мире, запустившей человека в космос, безнадежно потерял свое лидерство в конце 1960-х.

«Источник наших трудностей не в социалистическом строе, а, наоборот, в тех особенностях, в тех условиях нашей жизни, которые идут вразрез с социализмом, враждебны ему», — был уверен Турчин. К числу этих трудностей он относил «внеэкономическое принуждение, ограничения на обмен информацией, ограничения интеллектуальной свободы и другие проявления антидемократических извращений социализма».

Изменить сложившееся положение вещей, как считали правозащитники, можно не усилением тотального контроля, а лишь привлечением к управлению самих народных масс, которые до сих пор в глазах партийного руководства считались не субъектами, а объектами хозяйственной жизни.

К письму трое правозащитников приложили план из 14 пунктов, согласно которому можно было бы провести демократизацию. Как пишут сами авторы текста, этот план скорее предложение для обсуждения и носит чисто рекомендательный характер.

Авторы письма ясно осознавали и печальные перспективы страны в случае, если эти преобразования не будут сделаны. Выглядеть это должно было так: «Отставание от капиталистических стран в ходе второй промышленной революции и постепенное превращение во второразрядную провинциальную державу; возрастание экономических трудностей; обострение отношений между партийно-правительственным аппаратом и интеллигенцией; опасность срывов вправо и влево; обострение национальных проблем, ибо в национальных республиках движение за демократизацию, идущее снизу, неизбежно принимает националистический характер» — так пророчески писали правозащитники о будущем.

Однако, как и следовало ожидать, никакого ответа на свое послание авторы не получили. С 1973 года началась организованная кампания травли и преследования Сахарова и Турчина. А страна, отказавшись последовать советам научной элиты, фактически повторила именно тот путь, который был ей предсказан в 1970 году.

Фото: открытые источники