«После войны Москва была совершенно пустой» — художник Валерий Юрлов о Москве 1940–1990-х

Валерий Юрлов, 91-летний художник-нонконформист, рассказал «Москвич Mag», как при нем строились сталинские высотки, сначала совершенно не понравившиеся москвичам, о разрозненном арт-сообществе в 1960–1980-е и о том, как нонконформистов наконец признали и оценили в 1990-е, и теперь у них даже появился свой отдельный Музей нонконформизма.

Москва после войны

А потом, когда окончил школу, я приехал в Москву — это был 1949 год, эпоха Сталина. Москва была совершенно пустой, и мне представилось, что это очень небольшой город.

Я везде перемещался пешком, даже если было далеко. В центр, в сторону Кремля, почти не ходили автобусы и троллейбусы. На спектакле во МХАТе бывало, что я сидел на балконе и вместе со мной были всего два человека. Время было довольно суровое. В Москву не могли приезжать люди из деревень.

Это уже потом началось строительство высотных домов. Мой Полиграфический институт был на Садовом кольце, близко к ВХУТЕМАСу, к улице Кирова (теперь — Мясницкая). Из окна, у которого я занимался, я видел, как начинала строиться первая высотка у Красных Ворот. Я даже все это рисовал. Сначала появился огромный кран. Раньше никто из нас крана и не видел. Так что все эти высотки выросли при мне. Сейчас они просто музейные объекты, а тогда мой преподаватель, большой эстет, говорил, что это безвкусные дома. А рядом был знаменитый дом Корбюзье, который вдруг оказался позади высоток, выглядевших из-за скульптур как храмы. Причем скульптуры хорошие, как ни странно, они все немного милитаристские, суровые, сейчас никто такие не ваяет. А тогда в художественной школе считалось, что это безвкусные штуки. Как интересно переворачивается эстетика: то, что казалось неинтересным, оказалось вечным. Особенно здание университета, стоящее на холме, со скульптурой Ломоносова производит колоссальное впечатление.

-

Строительство высотки на Лермонтовской площади, 1951–1952

Кража иллюстрации Матисса из институтского шкафа

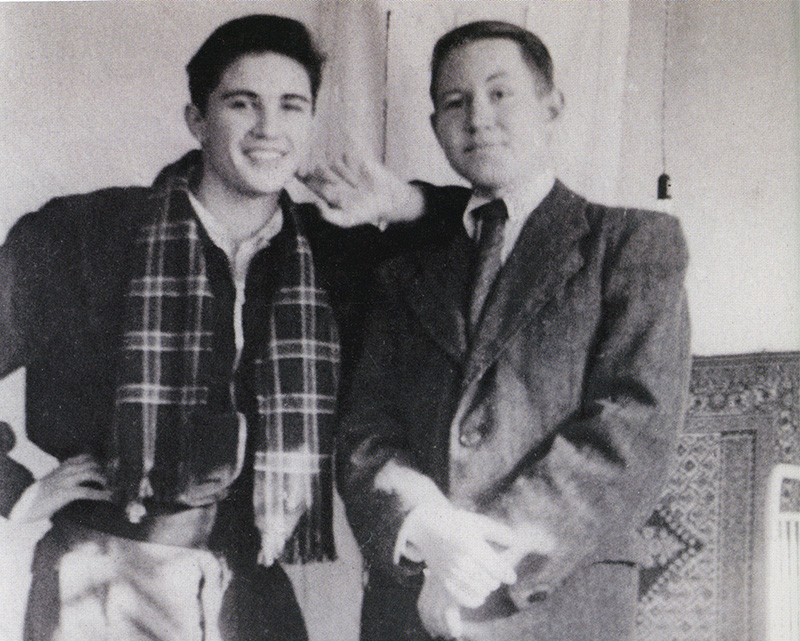

Я учился в Полиграфе в 1950-е годы — 70 лет назад, страшно подумать. Сначала жил в общежитии. Соседи были хорошие ребята, они тогда уже заканчивали институт: все вернулись с фронта, все были старше меня, усатые, а мне всего 18. Они меня кормили, все мне показывали. Общежитие находилось в Орликовом переулке, на Садовом кольце. Сейчас, кстати, я тоже живу на Садовом, около «Атриума», именно в том доме, который строился, когда я приехал: старая архитектура, сталинский дом. Так что я от сталинского времени никуда не ушел.

А художественной жизни после войны было мало: гайки были закручены режимом. Работала только Третьяковская галерея. Пушкинский музей был закрыт, потому что там современное искусство. Матисса увидеть было невозможно. У нас в институте был шкаф, где книги с репродукциями были закрыты на замок. Библиотекарь — дореволюционная дама, очень умная, седая, ухоженная — избранным давала ключ от шкафа, чтобы посмотрели Матисса. Однажды, когда она не видела, я вырвал страницу с изображением «Танца», и эта картина у меня потом висела на стене в общежитии. Тогда Матисс еще жив был, он умер в 1954 году, я еще учился. Когда он умер, мы с приятелем хотели послать телеграмму с соболезнованиями и пришли на почтамт. Нам сказали: «Вы что, ребята, сумасшедшие? Послать телеграмму какому-то Матиссу!» Такой был художественный мир.

-

Третьяковская галерея, 1952

Так что сейчас, когда Надя Брыкина открыла на Мясницкой Музей нонконформизма, для меня это сон. А началось все с того, что в 1990-х Надя случайно познакомилась с Марленом Шпиндлером. У него сложная биография, он человек не от мира сего и действительно очень хороший художник. Свои работы он настолько ценил, что не продавал их, а складывал холсты без подрамников у себя под ковром. Надя все эти работы натянула на подрамники, сделала рамы и выставила в Третьяковке, причем в Инженерном корпусе — старом здании. Он еще был жив, хоть и в инвалидном кресле. Для него это был подарок. И потом она стала искать уже более известных художников. Нашла Алексея Васильевича Каменского, сына футуриста Каменского. Тогда он был вообще никто — иллюстрировал книги, которые никому не нужны. А Надя издала его иллюстрации в огромном двухтомнике на роскошной бумаге. Она тоже ему сделала бессмертный подарок. Это ее подвиг. Это похоже на Морозова, который спас Матисса. Дело в том, что Матисс был такой бедный, что отец посылал ему бочку пива из провинции и мешок риса, и на это они с женой и жили. А Морозов стал покупать у него работы за тысячи франков, это были огромные деньги. Так Матисс стал богатым человеком. Это грандиозно — поднять человека, который никому не нужен. И Надя подняла так нескольких художников. Слава богу, меня не надо было особенно поднимать, у меня уже были выставки в той же Третьяковке. Она стала издавать книги своих художников, чтобы популяризировать. Это правильно. Потому что выставка — человек пришел, посмотрел и ушел, а она решила, что это должна быть книга. Как известно, книги живут вечно. Вот что сделала Надя. Она русская Пегги Гуггенхайм.

Красная площадь, демонстрации и похороны Сталина

Когда были демонстрации на Красной площади, люди несли нарисованные портреты членов Политбюро — всех 15 человек. Люди несут людей. А я все время ходил смотреть на демонстрации, я же любопытный и жил в центре. И когда они выходили по окончании шествия, возле Красной площади было место, где сбрасывались эти плакаты в кучу — а куда их девать? Так эти портреты на палках и лежали там горой. У меня был один знакомый фотограф, я ему говорю: «Хочешь себе имя сделать? Сними это». Вот это искусство, кстати: когда вещь представляется как что-то важное, а потом она превращается в полную противоположность. А просто плакаты на демонстрации — это не искусство. Я советовал ему в то время заниматься именно фотографией, потому что надо было использовать момент истории: никогда больше такого не будет. Сейчас же смешно было бы, если бы несли портреты наших нынешних вождей из Думы, а тогда это было на полном серьезе.

Во время учебы я несколько раз был на демонстрации на Красной площади, видел Сталина. Там везде продавали вино, чтобы у всех была эйфория, все кричали «ура». Выпивки было много. Везде стояли киоски с дешевым вином, каждый студент мог выпить три бутылки. Даже есть студенческие фотографии, где все ребята стоят обнявшись, держат эти портреты и хохочут.

-

Студенты на демонстрации на Красной площади, 1952

А потом, когда Сталина хоронили, я проходил мимо гроба. Там была ужасная давка, я попал к гробу благодаря тому, что шел по головам. В буквальном смысле. Со мной был приятель, бывший военный, он очень хорошо знал местность, поскольку недалеко жил. Основная давка была от театра Станиславского в сторону Дома союзов. А мы с ним вышли из Столешникова переулка. Он говорит: «Давай по головам пойдем?» И мы прямо по плечам, по головам пошли, держась за стены. Люди просто стояли насмерть перепуганные, ничего не соображали. И потом они так плотно стояли — голова к голове — иначе было и не пробраться. Но мы прошли не так много — три дома, добрались до кордона, где стояли машины, а там уже спокойно пропускали по два-три человека. И мы спрыгнули. Правда, я обувь потерял. Это был март, и я в носках — мокро и холодно. Я нашел какие-то газеты, обернул ноги. Но мимо Сталина я прошел босиком.

Мы пошли туда, потому что было интересно посмотреть. Москва была абсолютно пустая: вплоть до Красной площади никого не было, только стояли машины. А в переулке скопилось дикое количество людей, они двинуться не могли: пропускали медленно, а новые люди все шли и шли. Я потом узнал, что со стороны Садового кольца тоже была давка. Меня бы задавило там. И я выжил только благодаря моему другу, он сильный человек, фронт прошел.

Портрет Сталина

Во время учебы в школе директор, зная, что я хорошо рисую, попросил сделать портрет Сталина в полный рост. И я нарисовал: в генеральской форме, в сапогах. Директору очень понравилось — он сделал золотую раму, и этот портрет висел в школе. А потом спустя много лет на мою выставку в Америке пришел человек и сказал: «Знаете, я запомнил одно ваше произведение: когда я учился в школе, у нас висел портрет Сталина. И все спрашивали, кто его сделал, а нам отвечали, что такой парень Юрлов. Это вы?» Я говорю: «Да!» Это было легко сделать с фотографии, я, правда, делал не по клеткам, не унизился до этого, делал набросок пантографом (прибор, служащий для перечерчивания планов, карт в другом масштабе. — «Москвич Mag»), потом дорисовывал, но для портрета же главное — пропорции, пантограф помог их соблюсти. Потом для кабинета химии я сделал Менделеева, в кабинет литературы — Тургенева.

В 1950-х все нонконформисты работали в издательствах иллюстраторами

Мои преподаватели в полиграфическом — бывшие ученики ВХУТЕМАСа. Например, Павел Захаров, которому было много лет, преподавал методом ВХУТЕМАСа, я из-за него и поступил. Я уже тогда интересовался современным искусством. Там я нашел прямо то, что мне надо.

Поступить было легко. Дело в том, что в Алма-Ату, где я жил в эвакуации, уехало много элиты: Уланова лечилась у моей мамы, Киевская академия художеств переехала туда. И был один хороший преподаватель. Мать к нему пришла, показала мои работы, мне было 13 лет, и он меня взял прямо на третий курс. Мне неудобно говорить, но я в этом смысле вундеркинд. Поэтому когда я поступал в Москве, я был лучше всех подготовлен. Все только начинали рисовать обнаженных моделей, а я голых женщин рисовал вовсю, я уже привык: быстро рисовал и уходил, пока они там долго мучились. Я потому и занялся абстрактным искусством и вообще современным, потому что прошел разные этапы. Не потому, что это было модно, мне просто было интересно. У нас никто этим не занимался, а мне казалось, что я приду к чему-то новому.

-

Здание ВХУТЕМАСа на улице Кирова, 1955–1959

Во время учебы я стал работать художником книги, моими коллегами были ученики Фаворского — настоящие графики, которые учились в Мюнхене, очень образованные люди. А в 1953 году, когда мне был 21 год, меня взяли художником в издательство «Детгиз». Первая книжка, которую я сделал — «Коварство и любовь» Шиллера. Когда я закончил учебу, всех распределяли, а я так и остался в «Детгизе». Я сделал там довольно много книг — Григоровича, «Библиотеку приключений»… Проработал до 1960 года.

Деньги зарабатывал, мне хватало. Я был молодой, а получал столько же, сколько мэтры. Тогда было сложно с едой, с помещениями. А поскольку у меня были деньги, у меня было много друзей. Мама жила в Ленинграде, а я жил то у одного, то у другого. Не бедствовал.

Все художники-нонконформисты тоже работали в издательствах иллюстраторами, тот же Шпиндлер рисовал товарные знаки, они этим зарабатывали. И союзы художников были как профсоюзы. То есть люди, которые работают, должны были быть социально обеспечены. И когда мне было уже лет семьдесят, выяснилось, что у меня должна быть пенсия. Теперь я ее получаю, не бог знает что, но можно купить хлеба, воды и молока.

Разобщенная художественная среда в 1980-х

Чтобы общаться с художниками, надо было попасть в нужную среду, а я не имел с ними ничего общего. Кабакова я очень хорошо знал, но мы были с ним не близки, потому что он занимался литературой, а я занимаюсь формообразованием, это разные вещи. Он совершенно не понимал, чем я занимаюсь, а я понимал, чем он занимался, но зачем — не понимал. Это как передвижники — художник хочет что-то рассказать. А когда ты занимаешься формообразованием, там не надо ничего рассказывать: там сама форма работает без меня — шар, куб.

Если бы я просто цветы рисовал, мне было бы проще. Как пьяный Зверев рисовал женщин: понятно, что это хорошо или плохо нарисованная баба. А два круга и палочки — это сложнее, для этого нужно получить образование. Поэтому квартирных выставок в Москве у меня не могло быть, я не мог найти людей, которые понимали бы это. У меня было два-три единомышленника. Один покончил с собой — вышел с седьмого этажа, другой тоже умер рано. Вот он понимал. Он приходил ко мне и говорил: «Ты красный не чувствуешь, я чувствую его лучше, чем ты». Он арбуз воспринимал как чистую форму: арбуз внутри красный, а снаружи зеленый. То есть арбуз не арбуз, а соединение зеленой оболочки с красным цветом. Это и есть совершенно другое мышление.

-

Валерий Юрлов в московской мастерской, 1989

Счастье, когда есть восприятие формы. Японцы, например, так и видят мир: они строят эстетику с формами. Чай надо пить из красивой чашки, еда должна быть красивой формы. А в России что? Борщ, котлета. Я не принижаю, просто наблюдаю. Зато в России прекрасная литература, как ни у кого.

Русские писатели — гениальные, но они ничего не понимали в формообразовании. Например, Чехов любил Левитана: церквушка стоит, вечный покой, облако… Я Чехова очень люблю, был в Ялте несколько раз сразу после войны, даже чай пил у его родственницы. У него там все картинки висят: луна, природа. И у Толстого самым любимым художником был Орловский, который рисовал лошадей. Все они в искусстве, в живописи вообще ничего не понимали. Несчастье русского искусства в том, что литература победила, она и сейчас побеждает. Искусство Матисса — это очень далеко. Поэтому когда открывается выставка Верещагина или Серова, в Москве стоит огромная очередь. Серов — хороший художник, но его нельзя ставить в ряд великих живописцев, он туда просто не входит. Он хороший реалист, но у него нет ходов искусства.

1990-е и первая выставка нонконформистов в Третьяковке

Первая выставка нонконформистов прошла в 1992 году в Третьяковке. Она называлась «Другое искусство». Тогда в Москве началась художественная жизнь. Дали огромные залы. Там было четыре моих работы, и это было счастье, что мои работы оказались в Третьяковке. После выставки вышел двухтомник — каталог, я там тоже есть, как и Шпиндлер. Мы были рядом, но я его не знал, и тогда я увидел его работы, они мне понравились.

Инициатором выставки была искусствовед Ирина Алпатова, она нашла деньги и издала двухтомник. Сейчас эта книга считается эталоном, потому что все художники-нонконформисты там перечислены — от Белютина до меня и Андреенкова. И когда открывалась эта выставка, все художники-нонконформисты были живы и даже не старые.

Еще в 1991 году был прекрасный журнал «Творчество» с очень хорошим редактором — искусствоведом Александром Рожиным, печатали статьи о Кандинском. Историк искусства Марина Бессонова написала туда обо мне и описала все мои теории, для меня это было важно. Я помню, когда журнал вышел, я жил за городом, и кто-то мне сказал: «А ты знаешь, что в Москве танки на улицах?» И я ходил смотреть на танки. Их было много, и, помню, такая хорошая, светлая погода была. Все смотрели ошарашенно, но не было испуга, потому что всем надоело происходящее.

Фото: из личного архива, pastvu.com, goskatalog.ru; наверху: вид со строящегося высотного здания у Красных Ворот, 1950 (Г. Капустянский из альбома «Москва в фотографиях 1945-1950-е»)