Как время и власть подвели Глеба Павловского

Умерший два года назад Глеб Олегович Павловский оставил довольно парадоксальное наследие. Одни клеймят его как предателя идеалов советской и постсоветской интеллигенции, из рядов которой он вышел. Другие же, в особенности бывшие сотрудники, даже сейчас, уже после его смерти, отказываются давать интервью, не смея прикоснуться к памяти о том, кого они считают величайшим мыслителем и последним интеллектуальным титаном века.

Правда же в том, что, будучи способным оперировать сверхсложными мыслительными конструкциями, в сравнении с которыми все построения нынешних модных историософов вроде Юваля Ноя Харари кажутся наивными записками десятиклассника, Павловский раз за разом позволял увлечь себя идее «государства как единственного европейца», о которую русская интеллигенция спотыкается на протяжении всей своей истории. Концепция власти как самодовлеющей цели была абсолютизирована им настолько, что в конце концов он пришел к мысли о том, что субъектность гражданского общества может быть без проблем заменена чистой политтехнологией. В финале созданная при его участии абсолютно искусственная конструкция извергла его из себя. Но чтобы узнать, как это произошло, придется вернуться к началу.

Глеб Павловский родился 2 марта 1951 года в Одессе. «Неподатливые ленинизму одесситы жили веселей, чем в других местах СССР, — позднее вспоминал он. — Здесь царил культ повседневности, и на всякого, кто рассуждал об идеях, косились как на психа» (здесь и далее прямая речь Павловского будет цитироваться по книге-интервью Ивана Крастева «Экспериментальная родина. Разговор с Глебом Павловским», если не будет указано иное. — «Москвич Mag»). Однако, несмотря на всю местную специфику, ближе к концу 1960-х «столица советского веселья» превратилась в один из неформальных центров зарождавшегося диссидентского движения.

Павловский пришел в диссидентское движение «слева» благодаря попавшим к нему в руки еще в школьные годы контрабандным кубинским брошюрам со статьями Че Гевары. Еще будучи студентом истфака ОГУ, Павловский создал кружок-коммуну СИД («Субъект исторического действия»). «Наша коммуна изначально была финалистской, хилиастически взвинченной, — рассказывал он. — Любимой темой был конец истории — я о нем и эссе написал, за 20 лет до Фукуямы. Вскоре я приохотил СИД к молодому Марксу, и “Рукописи 1844 года” временно стали нашим евангелием». За вдохновленный теми самыми кубинскими брошюрами номер университетской стенгазеты всех сидовцев чуть было не поисключали, но в конце концов сменили гнев на милость, и Павловского отправили на год «отрабатывать» свой будущий диплом сельским учителем.

Между тем на головы всей одесской диссидентской «системы» уже опускался государственный кулак. Поставленного Хрущевым «хозяина» Украины Павла Шелеста сняли, а в местном КГБ основательно перетряхнули кадры и прислали «молодых волков». Гром грянул в 1975 году, когда при обыске у преподавателя истфака Вадима Алексеева-Попова были найдены великолепного качества фотокопии «Архипелага ГУЛАГ», которые ему выдал почитать Павловский. Эта история с КГБ разрушила и семью Павловского. Мать его супруги, также состоявшей в СИД молодой поэтессы Ольги Гапеевой, работала в городской прокуратуре, активно давила на дочь и во всеуслышание заявляла, что если Комитет не справится, то сама «посадит контру». Ольга подала на развод и забрала сына, потом у нее случился нервный срыв, и она оказалась в психиатрической больнице. Павловскому же оставаться в Одессе стало и стыдно, и больно, тем более что впереди маячила новая цель — Москва, где его ждал Учитель. Именно так, с большой буквы.

Имя Михаила Яковлевича Гефтера — пожалуй, действительно величайшего историософа позднесоветского периода — сейчас почти забыто. Нет ни гефтеровских кружков, ни чтений его имени, ни внятных попыток осмыслить его построения. Единственным хранилищем его наследия можно считать сайт gefter.ru, созданный на личные средства Павловского.

«Михаил Яковлевич был марксистом, правда, весьма своеобразным, — поясняет историк и бывший левый диссидент Павел Кудюкин. — Применительно к отечественной истории он создал несколько весьма интересных концепций. Во-первых, это “Россия как ‘мир миров’”, то есть как некая модель общемирового устройства. Он почерпнул ее у Ленина: в центре самая передовая промышленность, окруженная полукрепостническим сельским хозяйством и отсталыми национальными окраинами. И второе — “Россия как социум власти”, которую потом заимствовал и развил Павловский. Суть в том, что в отличие от Запада, где общество формирует власть под свои запросы, в России, наоборот, власть создает общество под себя. Отсюда вытекает и концепция “слабости” Российского государства, которое ни в имперский, ни в советский период административно не доходило до самых низов общества».

Павловский сблизился с Гефтером еще в сидовские времена — с 1972 года он регулярно наведывался в Москву, наводя мосты со столичными диссидентскими кружками. Однако просто так без прописки и без дела болтаться по городу было нельзя, и для начала Павловский осел в подмосковном городе Киржач, где пошел работать на стройку. По рекомендации близкого к диссидентской тусовке бывшего секретаря ВЛКСМ, публициста Лена Карпинского Павловского взяли научным сотрудником в Высшую комсомольскую школу. Впрочем, оттуда он опять ушел работать руками, но не без личного интереса — устроился столяром-краснодеревщиком в ИНИОН, чтобы иметь возможность по ночам читать литературу из спецхрана. В альма-матер российского неолиберализма — Институт системных исследований, где в 1980-х годах работали Егор Гайдар и Петр Авен, Павловский с той же целью нанялся ремонтировать двери.

В 1977-м Павловский присоединился к коллективу самиздатовского журнала «Поиски», где опубликовал несколько статей сперва под псевдонимом П. Прыжков, а затем и под собственным именем. «Поиски» попали под предолимпийскую зачистку, когда КГБ получил указание разом покончить с большей частью диссидентства. В конце 1979 года за Павловским установили слежку и затаскали его по допросам.

В октябре 1980 года судили правозащитника Валерия Абрамкина. Во время последнего заседания Павловский вместе со знакомым фотографом забрался на крышу гаража напротив Мосгорсуда. Он заглянул в окна совещательной комнаты и увидел, что там на столе уже лежит готовый приговор, а вся судейская коллегия курит, ожидая окончания перерыва. От зрелища такого вопиющего беззакония Павловскому слегка «снесло башню». Схватив подвернувшийся под руку кирпич, он швырнул его в окно казенного дома. Милиция устроила погоню, Павловский в лучших традициях Голливуда стал убегать, перепрыгивая с крыши на крышу, но в какой-то момент сорвался, упал и потерял сознание. Его подобрали и определили в институт Склифософского по чужому паспорту. Там Павловскому сделали до того неудачную операцию, что хромота сохранилась у него до конца жизни.

В 1982 году за Павловским все-таки пришли по делу «Поисков». На первых же допросах он начал давать показания, правда, в основном на тех, кто уже успел уехать из СССР. Его готовность к сотрудничеству оценили, поэтому приговор был относительно мягок — 5 лет ссылки в Коми АССР, сокращенные до трех с учетом года в Бутырке.

В конце 1985 года ссылка Павловского завершилась. Однако теперь на нем стояло клеймо «101-го километра» — запрет на проживание в столицах союзных республик и крупных городах. Помогло знакомство с Карпинским — тот представил вчерашнего диссидента Ельцину, бывшему в то время первым секретарем Московского горкома, и помог выхлопотать заветную бумажку.

Не успев толком узаконить свое пребывание в Москве, Павловский включился в зарождавшееся движение неформалов. В одном из таких кружков — «Клубе социальных инициатив» (КСИ) — он выступил организатором. Впоследствии Павловский с явной ностальгией вспоминал о тех временах: «Оказалось, внутри якобы тоталитарной системы действуют тысячи параллельных структур — научные, театральные, воспитательные, музыкальные <… > Мне вдруг открылся обширный живой мир советского общества grass roots… Тысячи людей вне власти занимались публичными делами и помогали жить другим. Они шли по жизни привольно — такими я видел героев романов Стругацких о будущем “мире полдня”. Но они не были диссидентами, ибо ничему не противостояли!»

В одном из таких клубов Павловский познакомился с левым диссидентом Андреем Фадиным, будущим редактором отдела политики «Коммерсанта» и автором термина «семибанкирщина». Тот привел его в редакцию журнала «Век XX и мир» — богом забытого бюллетеня Комитета борьбы за мир, бывшего при этом одним из немногих советских СМИ, не проходивших предварительную цензуру Главлита. Павловский быстро нашел общий язык с его редактором Анатолием Беляевым, и журнал стал одним из интеллектуальных «рупоров гласности», где публиковались Юрий Карякин, Галина Старовойтова, Юрий Яковлев и Симон Кордонский.

Правда, пока у его бывших товарищей по диссидентскому движению и новых знакомых из числа неформалов нарастал градус эйфории от демократизации советского строя, сам Павловский в демократии все больше разочаровывался. Моментом окончательного перелома для него стало участие в одном из митингов в Лужниках 21 мая 1989 года, куда его пригласили и в оргкомитет, и на трибуну вместе с мэром Гавриилом Поповым, Ельциным, следователем по «хлопковому делу» Тельманом Гдляном и академиком Сахаровым. Свой первый и единственный опыт публичной политики Павловский вспоминал с содроганием: «Толпа жестче следователей КГБ. Она заталкивала мои слова обратно мне в глотку, а наружу тащила другие, лающие слова вражды, какие ей и нужны. Ты говоришь не то, что думаешь, а то, чего от тебя ждет это море голов. После выступления меня буквально стошнило! С тех пор я не бываю на митингах».

Уходя из Лужников, Павловский решил твердо: отныне он будет заниматься не политикой, а «обеспечивающими ее подсистемами». 1991 год он встретит, будучи идейно скорее на стороне путчистов. «После расстрелов в Литве в январе 1991-го я напечатал статью “Михаил Горбачев — типичный советский интеллигент”, — рассказывал он Ивану Крастеву, — чем шокировал демократов, ведь тогда считали, что интеллигент обязан быть ельцинистом. Но во мне проснулся диссидент. Я писал контрреволюционные эссе, приравнивал московскую демократию к обезьяне, сорвавшейся с цепи… В голове мелькали мысли, что я обязан остановить Ельцина, человека, опасного для всего, чем я дышу».

В начале 1990-х Павловский проводил много времени в беседах со своим учителем Гефтером, записывая их на магнитофон. Именно в ходе этих бесед рождалась концепция вечной слабости российской власти, неспособной противостоять стихии толпы, не имеющей лояльного большинства и вынужденной из-за этого быть жестокой: «Она оттого деспотична, что иначе немощна. Русская власть не знает отношений со страной, кроме связи господина с рабом… За это она платит слабостью и паразитизмом государственных институтов. Судью, бюрократа и предпринимателя она в равной степени делает надсмотрщиками над населенным пространством».

Почти сразу после путча Павловского пригласили в состав гайдаровского «Рабочего центра экономических реформ». Там бывший левый диссидент сразу же почувствовал себя в кругу единомышленников, где все мысли были лишь о том, как ввести в «рамочки» разгулявшуюся демократию: «Мы хотим проводить реформы. Как бы сделать так, чтобы эти реформы не трогало грязными руками население?.. То есть как продать эти реформы населению, которое, в общем, туповато и которое, конечно же, будет мешать?». При этом в 1993 году Павловский поддержал Верховный Совет, покинул пост руководителя своего информагентства Postfactum якобы в знак протеста против ельцинской цензуры и даже стоял на улицах с плакатом «Октябрьских убийц — к ответу!».

Но буквально за пару лет его мнение о Ельцине опять переменилось. Точнее говоря, Павловский всегда разворачивался в направлении, противоположном настроениям в московских гостиных. Тут, безусловно, сыграла свою роль история с делом «Поисков», после которого почти весь диссидентский бомонд во главе с Еленой Боннэр клеймил его «предателем». С тех пор Павловский демократическую интеллигенцию буквально возненавидел. И когда она, поддержавшая Ельцина и в 1991-м, и в 1993-м, сразу же после того, как баррикады у Белого дома разобрали, стала его травить, сперва за решение амнистировать участников мятежа Верховного Совета, а затем и за войну в Чечне, он выступил в очередной крестовый поход: «Осенью 1994 года по Ельцину открылась канонада демократической прессы, в тех узнаваемых мной формулировках, что недавно по Горбачеву. Те же люди, кто подписывал в октябре 1993-го гадкое письмо к президенту с требованием “раздавить красно-коричневую гадину”, теперь рвали на части его самого! Я догадался, что Ельцина готовят на роль Горбачева №2, и у меня поменялось к нему отношение».

Этот момент и стал началом Фонда эффективной политики (ФЭП). Его рождению предшествовал скандал с публикацией в «Общей газете» статьи под заголовком «Почки набухают? К путчу!», где шла речь о якобы готовившемся против Ельцина заговоре под руководством Лужкова и вице-премьера Олега Сосковца. Копии этого документа распространились по свежеизбранной Госдуме, и грянул гром. Перед авторами публикации замаячило обвинение в клевете, а Лужкову пришлось серьезно приглушить свою медийную и политическую активность. В конце концов вину взял на себя Павловский, заявив, что кто-то украл и опубликовал без его ведома аналитическую записку, основанную на собранных в Кремле слухах. В этот момент он окончательно понял силу компромата, медийных вбросов и прочих черных политтехнологий, а его самого взяли на заметку в Кремле.

Первым клиентом ФЭП должно было стать «Яблоко», но Павловский не сошелся с Григорием Явлинским ни во взглядах, ни в цене. Зато удалось заключить контракт с правым «Конгрессом русских общин» (КРО), в то время продвигавшим кандидатуру Лебедя. Однако на думских выборах 1995 года ФЭП выступил блекло, и КРО так и не сумел преодолеть пятипроцентный барьер.

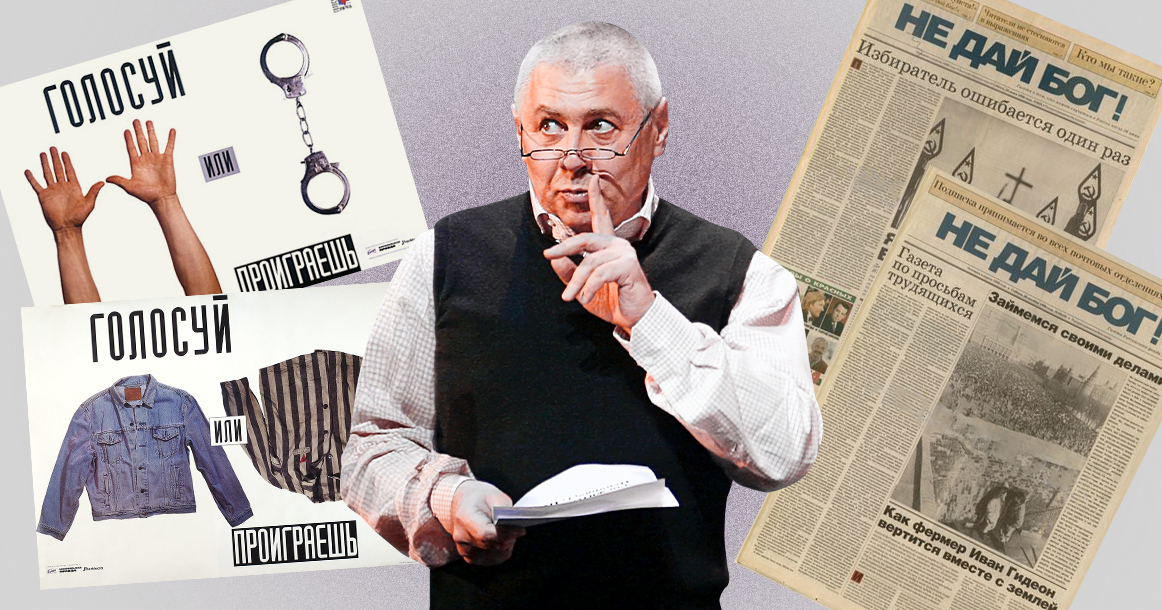

Звездный час ФЭП настал на следующий год. К Павловскому за помощью обратился лично глава Администрации президента (АП) и зять Ельцина Валентин Юмашев, с которым они были знакомы еще с неформальских 1980-х, когда тот трудился скромным журналистом «Комсомолки». Позднее Павловский утверждал, что весь «махровый» пиар в кампании «Голосуй, или проиграешь» был целиком и полностью порождением ФЭП — от знаменитой газеты «Не дай бог!» до красных наклеек «Этот дом после выборов подлежит национализации». «Помню, как с одним тогдашним заместителем Малашенко мы стоим на крыше небоскреба банка “Мост”, бывшее здание СЭВ на Новом Арбате — и глядим вниз, — рассказывал Павловский Ивану Крастеву. — То ли он мне, то ли я ему говорю: “Давай спустимся, подожжем вон тот ларек и скажем, что это сделали коммунисты!” Вот тебе замер азарта!» Правда, потом добавил: «Я помню свое тогдашнее чувство, будто мы пробили в черепе России дыру и под телевизионным прессом закачиваем токсичные нарративы. Но что потом?»

Действительно, и что? К концу десятилетия Кремль израсходовал почти весь свой электоральный ресурс и загнал себя в патовую ситуацию до такой степени, что Ельцин не мог ни уйти, ни остаться. И хотя подготовка к выборам-2000 началась сразу же после того, как кампания 1996 года была завершена, никто толком не знал, что делать, пока не было произнесено волшебное слово «преемник». Павловский даже носил в АП планы по введению чрезвычайного положения и установлению пожизненной диктатуры, однако идея обновления власти таким квазимонархическим способом в конце концов захватила и его. Павловский полагал, что только так и могла быть решена задача окончательного «сотворения» государства Российская Федерация, которое все еще оставалось зыбкой и нелегитимной для большинства населения конструкцией. Ее необходимо было отделить от своего основателя, завершив таким образом «постсоветский переход». Тем более что проведенный по заказу ФЭП забавный соцопрос «Кого из киногероев вы хотели бы видеть президентом страны» показал, что в Кремле явно не ошиблись с выбором кандидатуры: первое место досталось Штирлицу.

Сам же Павловский был абсолютно уверен в могуществе созданной им машины пиара: «Что я брал за исходный объект политтехнологии? Бессубъектную гайдаро-советскую массу граждан РФ. Рыночно-бюджетный массив населения, охваченный постсоветской аномией. Над обездвиженной массой, брошенной выживать, элиты надстроили недосягаемый клубный уровень связей, деловых и медийных. Возникло “надполье”, по точному термину венгра Мадьяра, и выборы превратились в его внутреннее дело. Спецоперацию с применением медиатехник. Их результат заранее присвоен продюсером, а электоральная масса разобщена и деполитизирована. Электоральное большинство выборов 2000 года мы возвели в “путинское большинство” и от его имени стали диктовать России правила».

Именно в ходе кампании 1999–2000 годов были опробованы методы, которые затем использовались для модерации и управления информационным пространством на протяжении всех 20 путинских лет. «Однажды Саша Ослон принес записку, где разбил население страны по отношению к Кремлю на две группы — “Наши” и “Не-наши”, — вспоминал Павловский. — Юмашев, уже ставший руководителем Кремля, сказал: “Уничтожь это и никому не показывай”, и Ослон заменил их на класс “Да” и класс “Нет”». Но то, что казалось диким даже после выборов-1996, три года спустя стало новой нормальностью.

Когда выборы закончились и новая путинская Россия стала хоть и не всеми осознанной, но уже свершившейся реальностью, ФЭП оказался пристегнут к Администрации президента, забиравшей себе все больше рычагов управления страной. Его функционал как организации оказался окончательно размыт — будучи изначально задуманным как сопровождающее кандидатов на выборах консалтинговое агентство, ФЭП заодно стал выполнять задачи исследовательского think tank и «машины пропаганды». На совещаниях в Кремле, на Старой площади и в «Александр-хаусе» на Якиманке Павловский проводил едва ли не больше времени, чем в собственном офисе. При этом никаких особенных денег, по свидетельству большинства бывших сотрудников, ФЭП не получал, и зарплаты там были лишь чуть выше средних по Москве. Все делалось на голом энтузиазме и на «пафосе творца».

«Просто консалтинговое агентство — это для нас, наверное, слишком мелко, — поправляет бывший сотрудник ФЭП Тимофей Шевяков. — Наверное, все-таки в большей степени think tank, причем именно в этом качестве фонд был особенно силен. Павловский набирал себе людей не по принципу политических пристрастий или по каким-то личным мотивам, а брал всех, кто мог принести пользу своими мозгами. Поэтому команда получилась весьма разномастная, и после закрытия фонда всех раскидало в разные стороны. Сейчас если посмотреть, то получается очень интересно. С одной стороны, Павел Данилин, который сделал эталонную карьеру провластного политолога. С другой — ушедшие в явную оппозицию Иван Давыдов и Марина Литвинович (объявлена в РФ иностранным агентом. — “Москвич Mag”). Заметим, что все эти люди, когда встретились на похоронах Павловского, абсолютно спокойно друг с другом общались. Собственно, аналитика по самым разным направлениям и рекомендации на ее основе и были основным продуктом ФЭП. В основном все это касалось внутренней политики, но частично распространялось и на страны СНГ, которые у нас считались как бы наполовину заграницей (имеется в виду проект Павловского “Украина.Ru” и участие фонда в выборах в Верховную раду 2002 года на стороне Виктора Медведчука, а также в президентских выборах 2004 года. — “Москвич Mag”). При этом нельзя сказать, что мы были мозгом Администрации [президента], хотя наши наработки, рекомендации и нарративы, безусловно, учитывались, кое-что попадало даже в президентские послания. Но, как всегда, в лучшем случае реализовывалось 5–10%, и это, в общем-то, нормально».

С одной стороны, Павловский осознавал всю степень своего влияния на политику Администрации президента и порой даже гордился этим, но с другой — видел, что увязает во власти все глубже. В 2002 году он даже попытался соскочить с этой иглы, заказав политтехнологу Ефиму Островскому медиакампанию против себя, по итогам которой Кремлю пришлось бы порвать с ним по собственной инициативе. Однако тот отказался. А Павловского затем опять накрыло пафосом творца государственной машины, или, как он сам позднее говорил, «путинобесием».

Когда Александра Волошина в кресле главы Администрации президента сменил Владислав Сурков, для Павловского и ФЭП мало что поменялось, разве что прежний формат экспертных совещаний при главе АП был заменен на индивидуальные доклады. Как раз в этот момент постсоветское пространство начала сотрясать первая волна «цветных» революций, в Кремле возник запрос на «антиоранжевый проект», и ФЭП стал одним из главных его подрядчиков. Именно в ходе мозговых штурмов этого периода родился термин «суверенная демократия», который Павловский позаимствовал из речи бывшего итальянского премьера Романо Проди. Итальянец, правда, имел в виду несколько иное, а именно устройство ЕС, который он назвал «кантовской федерацией суверенных демократий». Но Сурков и Павловский вложили в этот термин свое содержание.

Будучи в душе левым либералом, Павловский тем не менее увидел в вышедшей на московские и питерские улицы новой оппозиции все того же старого своего врага — диссидентствующую интеллигенцию. В «Маршах несогласных» он видел в первую очередь покушение на охраняемую им государственную систему. Подконтрольные ФЭП медийные ресурсы обрушивались на них всей своей мощью, а сам Павловский костерил внесистемную оппозицию в эфирах программы «Реальная политика» на НТВ, которую он вел на постоянной основе вместе с Максимом Кононенко.

Но существовал и островок водяного перемирия — это знаменитые фэпники, во время которых за соседними столиками могли спокойно общаться друг с другом известный философ-националист Константин Крылов, Кононенко-Паркер, Эдуард Лимонов, оппозиционная журналистка Анастасия Каримова, Илья Яшин и многие другие. «Это была помесь корпоратива с точкой для завязывания неформальных связей и проведения переговоров с достаточно разношерстной публикой», — напоминает Тимофей Шевяков. Впоследствии эти функции перешли к ежегодному празднованию дня рождения ныне закрытого «Эха Москвы».

Конец эпохи ФЭП наступил в 2011 году. «Уволили» Павловского самым наигрубейшим образом, просто отключив ему кремлевский пропуск. 25 мая в фонде прошло последнее совещание, на котором было объявлено, что в связи с финансовыми трудностями вся деятельность организации сворачивается, а большинство сотрудников увольняются без выходного пособия.

Поводом для разрыва с Кремлем стала позиция Павловского по поводу пересменки «тандема». Сперва он был категорически против этой политтехнологической операции, опасаясь того, что созданное при его участии путинское большинство окажется расколотым на «путинских» и «медведевских». Однако все прошло гладко, и позднее Павловский оценивал свои страхи как ложные: «Будь конструкция действительно такой хрупкой там, где казалось, то потрясения были бы уже в момент перехода. А то, что Путин так легко, одним жестом отправил избирателей к Медведеву, говорило об ином — о том, что конструкция прочна». Но затем Павловский точно так же выступил и против обратной пересменки, считая, что конституционность и устойчивость государственных институтов важнее персоналий и Медведев должен идти на второй срок. Тем более что все замеры ФЭП демонстрировали рост рейтинга Медведева и снижение рейтинга Путина: «Мы выяснили, что элитная и массовая поддержка есть, и что простое возвращение Путина вызовет недовольство. Важно, что к Медведеву сдвигались традиционно “путинские” группы поддержки — чиновники, силовики и пенсионеры. Это значило, что фигура Медведева не раскалывает путинское большинство, а реорганизует его вокруг себя в коалицию нормализации».

Этого ему уже не простили, а все доклады ФЭП по теме «тандема» были расценены в АП как проявление нелояльности. Перед Павловским захлопнули дверь, и ему ничего не оставалось, кроме как вернуться к былому диссидентству. Уже в конце 2011 года появились первые его фотографии с «белоленточных» митингов. За ним сохранили его крохотный офис в Малом Гнездниковском переулке, где когда-то находилась редакция журнала «Век XX и мир». Сидя там, он какое-то время еще пытался на что-то влиять и даже поучаствовал в президентской кампании Михаила Прохорова в 2012 году, однако в итоге махнул рукой и ушел из политики, лишь иногда выступая в роли частного консультанта.

Его время закончилось, как закончилась и эпоха сурковской администрации в российской политике. Все тончайшие методы манипулирования, все аналитические записки, контроль над медиапространством и прокремлевские молодежные движения так и не смогли помешать выходу на московские улицы десятков тысяч «новых недовольных». А потом выяснилось, что вся эта «цветущая сложность» была, в общем-то, и не нужна, что ФСБ, СК РФ, Росгвардия, Роскомнадзор и суды, раздающие пятилетние сроки за брошенный стаканчик, справляются с ситуацией куда лучше. Что аналитику можно подменить пропагандой, а политтехнологии — административным ресурсом. В эти новые свинцовые времена для Павловского и ФЭП не нашлось ни места, ни достойного применения.

Отныне основным занятием Павловского стали расшифровка и издание магнитофонных записей его бесед с покойным Гефтером. Иногда он появлялся на страницах и в эфирах ныне закрытых и запрещенных оппозиционных СМИ с пространными рассуждениями об ошибках той самой власти, на укрепление которой он положил столько усилий. Каждое его такое высказывание вызывало шквал возмущенных комментариев от постоянной аудитории: «Зачем опять позвали этого отставного прислужника Кремля?» Павловский все понимал и вновь уходил в молчание и затворничество, возвращаясь к своему внутреннему диалогу с покойным учителем. Начало СВО он встретил серией предельно негативных высказываний, но попасть под статью о дискредитации или стать иноагентом он так и не успел. В ночь на 27 февраля 2023 года Глеб Павловский скончался в Первом московском хосписе им. Миллионщиковой.

Под конец жизни он все же попытается дать трезвую оценку себе и ФЭП: «Теперь я вижу, что 20 лет без Гефтера мной во многом потеряны зря. Я истратил их на политтехнологии власти, на Кремль».

Фото: РИА Новости