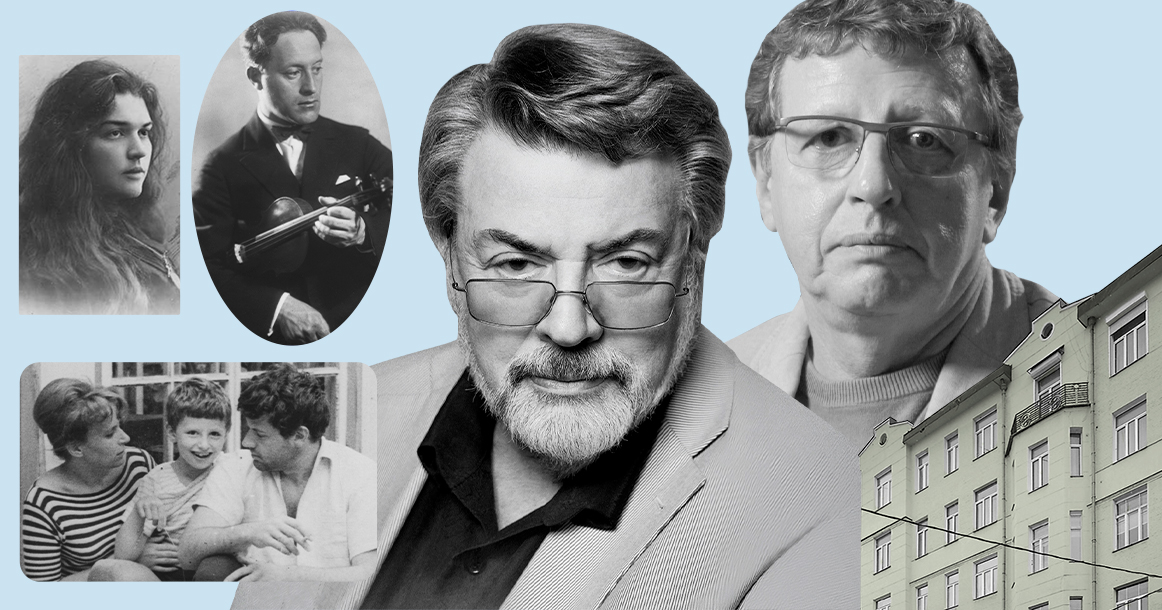

Московская династия: Ширвиндты

В этой московской семье все построено на удивительных противоречиях, что не мешает ей быть столь же удивительно гармоничной. Она была такой при разных властях и исторических катаклизмах. Никакие перемены не мешали этому клану оставаться роскошным примером настоящей столичной интеллигенции, в которой из поколения в поколение передавалась главная заповедь: «Не относись к себе серьезно».

В этом роду — врачи и музыканты, юристы и учителя, архитекторы и актеры, люди яркие, сложные, очень разные и одновременно очень схожие — отношением друг к другу, представлением о семье как о главной ценности.

Семейной историей с Ольгой Ципенюк поделились Александр Анатольевич и Михаил Александрович Ширвиндты.

Михаил Ширвиндт: Я не очень люблю красивые слова. «Доколе», «ибо»… И «династия», на мой взгляд, тоже относится к категории вот этих вот вычурных слов неповседневной необходимости. Семья в большом смысле слова — это я понимаю. Мы, Ширвиндты, хочется сказать, «сталевары», «мы хлопкоробы», но фамилия подкачала, еще с Белоусовыми можно проскочить. А мы, Ширвиндты — это некая такая эклектика, абсолютно все разные по характеру, по энергетике… Но вот жизненные ценности общие.

Глава династии Александр Анатольевич Ширвиндт называет себя «российским интеллигентом еврейской национальности с немецкими корнями». В восходящей к географу Семенову-Тян-Шанскому родословной его жены Натальи Николаевны Белоусовой — русские аристократы.

М. Ш.: Что касается фамилии, у меня намного более значимая и весомая в обществе фамилия по маминой линии. И то не Белоусов, а Семенов, это мой прадед, который был много-много лет главным архитектором Москвы, академиком, это самая влиятельная фигура в нашей родословной. Проект моего прадеда — это Генеральный план застройки Москвы, по которому Москва строилась много десятилетий и, по сути, до сих пор развивается исходя из концепции плана, который разработал мой прадед.

|

|

Владимир Николаевич и Алевтина Михайловна Семеновы

Владимир Николаевич Семенов прожил яркую жизнь. В молодости он отправился добровольцем на англо-бурскую войну, воевал на стороне буров, общался с молодым Черчиллем. Жена его Алевтина Михайловна, прабабушка Михаила, была столбовой дворянкой.

«Я не застал дедушек, я только бабушек застал, — говорит Александр Анатольевич. — Мама — одесситка, папа — харьковчанин, я и ребенок мой — плюс-минус москвичи».

Ах, Арбат…

Александр Ширвиндт: Конечно, мы москвичи, но мы москвичи старые. Сегодняшняя Москва, она совершенно вылизанная. В Замоскворечье шикарно выпуклились маленькие купеческие домики, но это все равно Москва не моя. Это Москва уже перестроечно-подозрительная, такая парфюмерная. Хотя, в общем, приятно, что это реанимируется. А моя Москва — это Никитские Ворота, Арбат, переулки с совершенно значимыми фамилиями: Скатертный, Столовый, Хлебный, Медвежий, там жили представители этих профессий когда-то, не вчера.

Там, в Скатертном переулке, в типичной московской коммуналке жила и семья Ширвиндтов.

«Мы жили в шикарной восьмикомнатной квартире, — рассказывает Александр Анатольевич. — Там, правда, было девять семей на круг, наверное, человек шестнадцать. Мы были буржуи — у нас было две комнаты: одна маленькая, другая побольше».

Этот уголок столицы остался для него любимым, туда тянуло даже спустя много лет.

А. Ш.: Еще когда я работал артистом, чтобы подготовиться к репетиции и вспомнить текст, я ехал в Скатертный переулок и там стоял, притулившись, или сидел в одиночестве. И мне все время хотелось подняться на четвертый этаж, посмотреть после пятидесяти лет отсутствия меня в той квартире, что там такое, какое ощущение у меня будет.

М. Ш.: Для меня Москва — это Арбат в широком смысле этого слова. Я имею в виду географически широкое, растянутое. Потому что и Скатертный переулок, где я родился, и Обыденский переулок, где я бывал как раз в знаменитой квартире своего прадеда, это все, по сути, Арбат.

Сама улица Арбат проходит в центре, между двумя микрорайонами. И вот это для меня Москва, потому что я там родился. Я помню какие-то немыслимые вещи. Помню старьевщиков, ходящих по улице, по Скатертному. «Старье берем! Старье берем!» А за это старьевщики давали какие-то неслыханные сокровища. Ты крал бабушкин халат, нес старьевщику, и за это давали на резинке такую штучку, типа «йо-йо». И неважно, что бабушка вчера купила этот халат, зато у тебя появилось сокровище.

Мама и дядя Коби

Мама Александра Ширвиндта, Раиса Самойловна, урожденная Кобыливкер, подавала большие надежды как актриса, играла Сюзанну в «Женитьбе Фигаро», но после тяжелой болезни от сцены пришлось отказаться. Тем не менее всю свою жизнь она прожила в творческой среде, став главным редактором концертного отдела филармонии и любимицей богемной Москвы.

«У нее образование театральное, она училась у Станиславского во Второй студии МХТ. Потом заболела туберкулезом и вынуждена была эту профессию бросить, одно легкое вообще исчезло — в то время это не лечили, как известно. Она выжила, тьфу-тьфу, — вспоминает Александр Анатольевич, — и потом всю жизнь занималась артистами, она была как крестная мать, наседка такая была. Все филармонические и эстрадные победы московских артистов — это все, в общем, мать. Она много открыла имен, и многих знаменитых, включая Яхонтова, Качалова, Журавлева и так далее, их всячески курировала. Она была такой редакторшей, администраторшей, путеводителем, в общем. Мама была очень энергичная в отличие от папы, потому что папа оставался совершенно, так сказать, над схваткой».

Брат мамы, Аркадий Самойлович Кобыливкер, был политическим активистом.

А. Ш.: Дядю Аркадия я не видел. В 1920-е годы в Одессе он был одним из главарей сионистской молодежной организации. И тогда же, в двадцатых, уехал в Англию. Единственный мой дядя по материнской линии. И всю жизнь я пытался найти эти корни. Сначала это нельзя было делать, потому что это было подсудно, потом занавес приоткрылся, и никто не мог найти. У меня масса друзей и жили в Англии, и были там неоднократно, и все говорили: «В Кенте гинекологическая клиника “Коби”». Так как фамилия мамы Кобыливкер, главный врач и хозяин был Коби, Аркадий. Но мы его так и не нашли.

Братья Ширвиндты

Папа, Анатолий Густавович — один из четырех братьев Ширвиндтов, сыновей одесского врача. Есть версия, что семейные корни уходят в восточнопрусский город Ширвиндт, первые упоминания о еврейской общине которого относятся еще к XII веку. Анатолий Густавович очень дружил со своими братьями, особенно с братом-близнецом.

А. Ш.: Папа Толя и дядя Филипп были полные близнецы, их отличить было невозможно. Причем, что интересно, до самой папиной смерти они были удивительно похожи. Папа был скрипач, а Филипп — виолончелист. Когда Кио знаменитый, не Игорь и Эмиль, а папа Кио только придумывал свой аттракцион, у него в основном были гномы и карлики. А потом ему стало скучно, и он стал как-то уже подгребать близнецов — не очень карликов, но в основном евреев. (Хотя я не знаю, карлики евреи бывают или нет? Ну или бывают, но очень маленькие евреи.) Значит, выходил папа, играл на скрипочке, его засовывали в сундук, для достоверности на арену вызывали пару каких-нибудь жлобов. Они запирали этот сундук на все замки, его цепляли и поднимали под купол. Когда он уже был почти под куполом, выходил Филипп, тоже со скрипочкой, и играл. Чистый фокус.

Но кроме того, что они работали в цирке, они были еще очень хорошие музыканты, в основном педагоги. Филипп серьезно пережил папу, папа умер в 66 лет, это, в общем, маловато.

У Анатолия Густавовича были проблемы с сердцем. Он часто шутил, что связаны они с одним забавным эпизодом из дачной жизни московской элиты 1950-х годов.

А. Ш.: Мы жили на даче у родительских друзей. Были такие знаменитые академики Алихановы, ядерщики, атомщики. Им советская власть построила поселочек под Звенигородом под названием Мозжинка, он до сих пор стоит. И летом мы жили у Алихановых в этом поместье. Папа работал, а тогда никаких машин не было. У них-то были, у академиков, а у остальных ничего не было. Добираться надо было от Мозжинки до Звенигорода, потом на электричке до Москвы.

Папа куда-то страшно опаздывал и выскочил на шоссе, там остановился какой-то ЗИМ: «В Москву? Садитесь». За рулем сидел такой железобетонный, в черном костюме, в галстуке человек. И все эти 67 километров папа не мог понять, академик это или водитель.

Он совершенно измучился и довел себя почти до инфаркта. И когда уже подъезжали к Москве, папа сказал: «Ради бога, простите, я вам очень благодарен, скажите, а в какой форме я мог бы выразить вам свою благодарность за вашу услугу?» На что этот амбал сказал: «Я думаю, что с тех пор, как придумали деньги, это вопрос риторический». С тех пор у папы стало плохо с сердцем.

Старший брат отца, Евсей Густавович Ширвиндт, доктор юридических наук, профессор, был начальником Главного управления мест заключения и первым начальником войск конвойной стражи СССР.

А. Ш.: Дядя Евсей — крупнейший советский деятель, юрист, законник, занимал огромные посты. Даже в сегодняшнем бессмысленном правовом пространстве все равно выпукляется фигура Евсея, который был и практик, и теоретик. Он сел, естественно, и сидел шестнадцать с половиной лет. Я помню, как мы с моим любимым двоюродным братом Бобкой встречали дядю Евсея из лагеря. А как реабилитированного, это было иногда у нас принято, его тут же послали поправлять здоровье в одесский санаторий ВЧК. И вот на протяжении шестнадцати лет совершенно крепкий, он там заболел каким-то насморком или чем-то и умер.

Младший брат отца, Борис Густавович Ширвиндт — доктор медицинских наук, знаменитый педиатр-инфекционист.

А. Ш.: Дядя Боря был потрясающий педиатр. Вместе с женой, тетей Зиной они заведовали отделением в Морозовской больнице, и к ним тащили вереницы всех этих интеллигентских детей. А интеллигентские дети все дико противные, орущие, да еще многие рожденные в состоянии опьянения, поэтому их вырастить было очень трудно. И какое бы дерьмо ни приносили, Зина говорила: «Шикарный ребенок, ну просто шикарный ребенок!» И успокоенный алкоголик уносил этого шикарного ребенка. Они были замечательные.

Ученье — свет

И у старшего, и у младшего Ширвиндта отношения с системой образования складывались непросто.

А. Ш.: Я учился в знаменитой элитной 110-й школе у Никитских Ворот. Где, с одной стороны, вынуждена была учиться всякая еврейская шпана типа меня, потому что наш дом стоял через дом от школы — никуда не денешься. С другой стороны, все отпрыски вождей с Грановского тоже там учились. Но тех детей на «Чайках» с охраной не возили. Дети Орджоникидзе, Хрущева и так далее, мои одноклассники — они ходили в школу пешком. Эта школа — такое ностальгически-историческое место.

М. Ш.: Меня мама мучила всю жизнь, с первого по десятый класс, она прошла со мной еще раз школу. Причем она-то получила это образование, а я — нет. Как был неучем, так и остался, и книжку я написал, которая называется «Мемуары двоечника». И только в девятом классе я случайно наткнулся на дневник своего папы и понял, что генетика, да, он был прав. У меня хоть две тройки было, у него, по-моему, ни одной.

Дневник дневником, но настоящие оценки Ширвиндту-старшему ставило время. А еще публика, которая полюбила его с первых же ролей. Но при этом, вот уж действительно ирония судьбы, у него практически нет главных.

М. Ш.: Фамилия Ширвиндт громко зазвучала, когда папа стал сниматься в кино. Причем когда его слава в мире искусства гремела, и конная милиция стояла, чтобы перекрыть толпу, которая билась, чтобы попасть на его капустники в ВТО, широкой публике он не был известен. Он стал узнаваем после нескольких фильмов.

|

|

Михаил Ширвиндт с родителями

Уже больше 60 лет Александр Анатольевич преподает в Щукинском училище. Среди его учеников — Андрей Миронов, Алла Демидова, Леонид Ярмольник, Наталья Гундарева, Александр Пороховщиков… Нынешние студенты Ширвиндта часто говорят, что он учит их играть «по-столичному». Что это значит?

А. Ш.: Обаяние Визбора, органика Евстигнеева и характерность Гриценко. Вот если бы такой гибрид где-нибудь я видел, вот это можно было выставлять напоказ в институтах. Вот это есть столичность, потому что кривлянье, беготня, бицепсы и так далее — компоненты. Сейчас у современных ребят, к сожалению, масса компонентов, которые очень мощные и сильные, но это компоненты. А симбиоз, необходимый для настоящей творческой личности, попадается редко.

Московское воспитание

А. Ш.: Московское воспитание — это отсутствие воспитания. Потому что чем дальше от Москвы, тем больше времени, тем чище и старомоднее люди.

Можно сколько угодно говорить об отсутствии воспитания, но в семье Ширвиндтов воспитывала сама атмосфера: дом, полный книг и друзей, сначала в Скатертном переулке, потом на Котельнической набережной.

М. Ш.: Я не считал и не считаю свою семью какой-то особенной. Хотя, конечно, как для любого нормального человека, она единственная и любимая. Но никогда ни детям, ни внукам я не говорил, что вы носители… не знаю, чего только они не носители, какой только крови и фамилии. И воспитанием в нашей большой семье почему-то никто толком не занимался. Папа когда-то сказал, что все, что приобретает ребенок — это генетика: как заложено, так и будет. Ну это он отмазывался, чтоб не воспитывать меня, и я… можно в хорошем смысле махнуть рукой на своих детей, что я и сделал. Дети тем не менее благополучно закончили школу. А сын Андрей (он просто, что мы называем, «в семье не без урода») стал видным юристом, владеющим пятью языками и читающим на этих языках лекции по всему миру. Ну, может, еще и исправится. Саша, дочка, закончила РГГУ, поучилась искусствоведению.

Воспитывала детей и открытость дома, и хлебосольный его дух, даже в не самые сытые времена. Это ведь тоже московская традиция: собирать за столом несколько поколений.

М. Ш.: Главное в нашей семье — это хорошее застолье с тостами, с шутками. И откуда бы кто ни приехал, какие бы дела в этот момент у кого-то ни были, все в этом застолье объединяются и говорят на одном языке.

Существует вот эта вот «шампура», про которую нам с детства твердил папа, а ему, соответственно, наверное, его родители. И вот на этой «шампуре» мы все существуем. Единомыслие — можно вот так пафосно сказать, но отношение к жизни очень схоже у всех. Без каких-либо принципиальных разногласий. У нас одинаковая расстановка приоритетов и ценностей. Мы все не приемлем, в общем, одни и те же пороки и кошмары. Иногда смотришь на выступающего там или сям деятеля культуры, и тебе становится стыдно. Стыдно за то, что человек потерял честь, достоинство, отсутствуют вот эти понятия, которые очень ценимы и значимы в нашей семье. И еще раз скажу: никто никого специально не воспитывал. Мы не проходили курсы честолюбия, а это так распорядилась «ваше благородие, госпожа генетика».

Как бы мы ни были разбросаны профессионально-территориально-событийно, связующий центр нашей большой семьи — это застолья, выпивания. Только выпивая, можно вообще понять друг друга, свою семью. Когда дети пьют, это очень хорошо, внуки, слава богу, начинают потихонечку. Только в этом случае ты становишься настоящим москвичом. А знаете, что такое быть настоящим москвичом? Это уметь пить, а не нажираться.

А. Ш.: Мы могли бы, особенно не вря, рассказать о нашем родовом гнезде, где все вместе встречаются. Человек получилось очень много, очень трудно запомнить, кто есть who, потому что имена придумывают неслыханные. Элла, Сема, Рина, Мотя, это нужно записывать, а если не запоминаешь, то иногда схлопатываешь по морде, потому что как можно не запомнить имя любимой правнучки? А если их шестнадцать и самому уже не 24, приходится записывать.

Династия Ширвиндтов продолжается. Такое впечатление, что из поколения в поколение эти люди передают друг другу таинственный ген жизнелюбия и удачи.

А. Ш.: У меня внук новый, свежий. Тоже очень сложно, потому что моя любимая внучка Сашенька два года назад родила очаровательную двойню, Сему и Матвея, а через месяц мой первенец, 63-летний Михаил Александрович, родил Михаила Михайловича. Это дядя Моти и Семы, который младше племянников на месяц!

При том что к определенному возрасту основная эмоция — это брюзжание, все равно брюзжать мне можно было бы меньше. Потому что я совершенно не брошенный старик, и те претензии, которые я имею к старым своим детям, и внукам, и правнукам, они, конечно, такие местечково-нервные, нежели смысловые.

Говоря о местечковости, Ширвиндт, конечно, слегка кокетничает: эмоции у него, как и многое другое, столичные.

«Самая московская еда — это омлет. Самая московская книга — это не книга, а книги, которые я написал. Самый московский фильм — это ”Восемь с половиной”», — считает Александр Анатольевич. Его парадоксальные, казалось бы, московские пристрастия имеют свою логику. Знаменитый омлет по секретному рецепту готовит он сам. Знаменитые книги, разошедшиеся огромными тиражами, пишет тоже сам. Ну а знаменитый фильм Федерико Феллини считает московским, потому что в далеком 1963 году «Восемь с половиной» стал знаком оттепели — первой иностранной картиной, получившей Гран-при Московского кинофестиваля.

А. Ш.: Вообще вся эта история с родословной, она ведь на 93% всегда придуманная. Все хотят как-то приукрасить, все хотят выглядеть какими-то сердобольными, щедрыми, сентиментальными. Что объединяет фамилию Ширвиндт… Я думаю, что все-таки такая наседковая какая-то, ностальгическая, ужасно трепетная и старомодная забота обо всем, что сидит внизу под твоим крылом.

Ширвиндтовский род всегда был очень, так сказать, кланово вместе. В Византии сбрасывали стариков со скалы в пятьдесят лет, чтобы под ногами не крутились, а мы вот доживаем до девяноста, и еще дети нас узнают.

М. Ш.: В Москве помогает жить и выживать только ирония. В нашей родословной, нашей династии, неважно, Ширвиндты это или Белоусовы, но больше Ширвиндты — это ирония и, что еще более ценно, самоирония. Потому что относиться к себе серьезно — это очень скучно.

Фото: из архива семьи Ширвнидтов