Москва и французы: от любви до ненависти

Такой же поздней осенью 210 лет назад Великая армия Наполеона печально возвращалась по разоренной Смоленской дороге домой в Париж. Надолго остаться в Москве в тот год не удалось.

Решение Кутузова сдать Москву было вовсе не жестом доброй воли по отношению к неприятелю. Напротив, отступление русских уготовило французам, возможно, куда большие страдания и позор, нежели прямое столкновение или второе Бородино.

Второго сентября по старому стилю около двух часов дня Наполеон подошел к Поклонной горе. Тогда она находилась примерно в трех верстах от западной границы Москвы. Позади были одни победы и эпическое Бородинское сражение. Маршалу Мюрату было приказано выстроить в парадном порядке авангард армии. Сам Наполеон с пышной свитой занял эффектную позицию на холме и стал ждать депутацию с ключами от Москвы.

Москва как цель военной кампании французов появилась после Смоленска, когда Наполеон решился не оставаться на зимние квартиры, а попытаться догнать русскую армию и разбить ее на пути в Москву. После Бородинской битвы, которую Наполеон рассматривал как свою победу, взятие Москвы действительно казалось победным окончанием военного похода на Россию. Поэтому зрелище покоренной древней столицы — места коронации русских царей — означало для французов еще и конец кровавых битв. Представить себе вид, открывшийся Великой армии, можно по воспоминаниям самих французов. Капитан Эжен Лабом писал: «Мы вдруг увидели тысячи колоколен с золотыми куполообразными главами. Погода была великолепная, все это блестело и горело в солнечных лучах и казалось бесчисленными светящимися шарами». Сержант Франсуа Бургонь: «Многие виденные мною столицы — Париж, Берлин, Варшава, Вена и Мадрид — произвели на меня впечатление заурядное; здесь же другое дело: в этом зрелище для меня, как и для всех других, заключалось что-то магическое».

Идея с ключами, в сущности, не принадлежала Наполеону. Он просто привык — все градоначальники покоренных им европейских столиц слали к нему депутации. Но русские почему-то не торопились. Через полчаса ожидания Наполеон решил помочь побежденным и поехал навстречу. Буквально за 15 минут император со свитой, конным и пешим авангардом галопом преодолели расстояние до города и остановились у Дорогомиловской заставы. Там сцена повторилась. Наполеон ждал — ключей не было.

Какой-то человек подошел к императору и сообщил, что русские войска и жители покинули Москву, город пуст. Это был шок. Наполеон медленно проехал Дорогомиловскую слободу, спешился на берегу Москвы-реки и стал готовиться к ночлегу в каком-то брошенном трактире.

Между тем передовые части Мюрата уже вошли в город. Генерал Милорадович еще ночью отправил Мюрату депешу с требованием дать русским частям выйти из Москвы без боя, обещая, что «в противном случае… будет драться до последнего человека и вместо Москвы оставит одни развалины». Мюрат согласился, но поставил условие — французы должны занять Москву в тот же день. На том и порешили. Пока Наполеон нервничал в Дорогомилове, авангард Мюрата ехал по Москве вместе с арьергардом Милорадовича, французы братались с казаками, хохотали и менялись безделушками. Мюрат, например, выпросил бурку у казачьего полковника Ефремова, взамен подарив ему часы наполеоновского адъютанта.

Бонапарт въехал в Москву только утром 3 сентября. Его путь шел через Дорогомиловский мост, Смоленскую улицу, Арбат и Знаменку. Везде его встречали заколоченные окна и полное безлюдье. «Ни одного человека! — восклицал Наполеон. — Что за народ! Это невероятно». Только на Арбате попался аптекарь с семьей, у которого квартировал раненый французский генерал. И все! Из 270 184 жителей в столице остались всего около 6200 человек, то есть 2,3 % от довоенного населения города.

Впрочем, никакой организованной эвакуации в столице провести не успели. Граф Федор Ростопчин, военный губернатор Москвы, вплоть до 31 августа готовил город к обороне, собирал ополчение, распространял с призывами бороться и бесплатно раздавал оружие. Только когда в середине августа до Москвы дошли слухи о падении Смоленска, эвакуация началась сама собой. В день из города выезжало до 1300 экипажей. Ехали жители с домашним скарбом, вывозились архивы, продовольствие, церковные реликвии. На совет в Филях Ростопчин приглашен не был и твердо верил, что столицу без боя не сдадут. В последние дни августа в Москве началась паника. «Уж давно толковали в народе, что идет на нас Наполеон и как бы в Москву не забрался, а господа все не верили — пусть, мол, народ болтает! Да и не позаботились, чтоб на досуге-то добро свое от француза спасти, — рассказывала потом крепостная девушка дворянина Александра Соймонова. – … потом господа, знать, смекнули дело, да уже не до того было, чтоб добро спасать, а скорее самим выбираться пришлось. Барин отправил во Владимир старую барыню да молодую жену с ребенком в двух каретах да в двух повозках с кухнею да постелями. А имение вывозить было не на чем, а добра-то было много! Жили мы тогда в своем доме, на Вшивой Горке, и кладовая была у нас большая, и придумали кладовую разделить каменною стеною. И заложили стену, да и перетащили туда все барские сундуки, ящики с посудой, белье, вещи разные — чего-чего там не было! В переднюю кладовую натаскали всего, что было похуже, и набили битком — пожалуй, мол, ломай да таскай; немного разживешься, француз окаянный!»

Москва не знала войны с 1612 года. Не знала столица ни эвакуаций, ни захватчиков. А главное — она в них не верила. К бегству из Москвы не готовились почти совсем. Наполеон въехал в город, полный сокровищ, накопленных за двести лет мирной жизни. «В Кремле точно так же, как и в большинстве частных особняков, все находилось на месте: даже часы шли, словно владельцы оставались дома, — вспоминал позже обер-шталмейстер Арман де Коленкур, сопровождавший Наполеона. — Город без жителей был объят мрачным молчанием. В течение всего нашего длительного переезда мы не встретили ни одного местного жителя. В три часа император сел на лошадь, объехал Кремль и устроился в парадных покоях императора Александра».

Французы оценили достоинства Москвы в первый же день. 29-летний француз, служивший по интендантскому ведомству, Анри Бейль, впоследствии известный миру как Стендаль, оставил нечто вроде репортажа о своем пребывании в Москве: «Этот город до сего времени не был знаком Европе. Между тем в нем было от шестисот до восьмисот дворцов, красота которых превосходит все, что знает Париж. Все было рассчитано на жизнь в величайшей неге. Блистательная и элегантная отделка домов, свежие краски, самая лучшая английская мебель, украшающая комнаты, изящные зеркала, прелестные кровати, диваны разнообразнейших форм… »

В этом городе было все, кроме двух вещей: людей и еды. Офицеры Великой армии вместе с простыми солдатами вынуждены были мародерствовать, грабя винные погреба и брошенные дома московской знати. Никакой «тонкой кухни» и доступных женщин, к которым они привыкли в Европе, «дикая» Москва не предоставила. Стендаль, например, неплохо поживился вином в подвалах Английского клуба на Страстном бульваре. Маршал Мюрат поселился в доме горнозаводчика Баташева на Яузской улице, потому что здание напомнило ему дворцы Италии.

Однако французам не удалось насладиться даже ворованным добром. Уже к вечеру 2 сентября в городе занялись пожары. Утро 4 сентября для отдохнувшего Наполеона началось с неприятного известия: повсюду вокруг Кремля горела Москва. Потом на острове Святой Елены Бонапарт вспоминал: «Это было огненное море, небо и тучи казались пылающими, горы красного крутящегося пламени, как огромные морские волны, вдруг вскидывались, подымались к пылающему небу и падали затем в огненный океан. О! это было величественнейшее и самое устрашающее зрелище, когда-либо виданное человечеством!»

До сих пор историки спорят и, судя по всему, будут спорить и дальше — кто же поджег Москву. Ответа на этот вопрос нет. Кстати, споры идут только в русской историографии. У французов одна версия — они считают, что город был подожжен по распоряжению генерал-губернатора Москвы графа Ростопчина. Такая трактовка событий довольно быстро родилась у Наполеона, и он постарался дать ей фактическое обоснование, начав казни случайных и в большинстве ни в чем не повинных москвичей.

Однако в отечественном восприятии пожар Москвы первоначально трактовали как варварский акт со стороны захватчиков. Лишь позднее стало модно считать, что это дело рук патриотов. Споры в российской историографии о причинах пожара не утихнут никогда, потому что источники не дают однозначного ответа.

Наполеон поначалу впал в гнев, потом в растерянность, а потом, когда выяснилось, что Кремль горит, а за воротами стоит стена огня, и в отчаяние. «Удивленный тем, что, поразив в сердце империю, он встретил не изъявление покорности и страха, а совершенно иное, он почувствовал, что его победили и превзошли в решимости, — писал граф де Сегюр. — Это завоевание исчезало на его глазах в облаках дыма и пламени. Им овладело страшное беспокойство. Ежеминутно он вставал, ходил и снова садился… Из его стесненной груди вырываются короткие и резкие восклицания: “Какое ужасное зрелище! Это сами они поджигают; сколько прекрасных зданий; какая необычайная решимость; что за люди: это скифы!”»

С огромным трудом, заблудившись в незнакомом, объятом пожаром городе и едва не погибнув в огне в путаных переулках пылающего Арбата, Наполеон со свитой перебрался в Петровский дворец. Там огня не было, но со стороны пылающих кварталов шел такой жар, что к стене было больно приложить руку.

Между тем приближенные императора отлично понимали, что проклятый пожар менял буквально все. Великая армия, в панике спасавшая от огня последние остатки провианта и богатств, превращаемых в пепел, уже не была покорительницей мира. «Мы глядели друг на друга с отвращением и с ужасом думали о том крике всеобщего возмущения, который поднимется в Европе, — вспоминал де Сегюр. — Мы заговаривали друг с другом, потупив глаза, подавленные этой страшной катастрофой, которая оскверняла нашу славу, отнимала у нас плоды нашей победы и угрожала нашему существованию! Мы были теперь не больше, чем армией преступников, и небо и весь цивилизованный мир должны были осудить нас!»

Потом французы будут обвинять в пожаре русских варваров, а те — варваров французских. Все попытки французских властей потушить огонь оказались бессильны — в городе не осталось никаких средств пожаротушения. Помешать огню было нечем. Из 9158 домов сгорело больше 6500, а из 8500 торговых лавок — больше 7000.

«Не будь московского пожара, мне бы все удалось, — писал Наполеон в своих воспоминаниях. — Я провел бы там зиму. Я заключил бы мир в Москве или на следующий год пошел бы на Петербург. Этот ужасный пожар все разорил. Я был готов ко всему, кроме этого. Одно это не было предусмотрено: кто бы подумал, что народ может сжечь свою столицу?»

Впрочем, даже пожары не остановили массовых грабежей города. До сих пор снабжение Великой армии Наполеона на захваченных территориях ложилось на плечи побежденных. Но в Москве побежденных просто не было. Продовольствие и фураж приходилось добывать самим солдатам. Грабеж и мародерство перестали быть преступлениями. Без них французы погибли бы с голоду. Офицеры не только не могли препятствовать грабежам, но и сами в них участвовали. Разумеется, это влияло на дисциплину. Французские части, стоявшие в предместьях Москвы, невозможно было призвать к порядку. Даже караульные бежали в город, чтобы грабить и грабить. «В нашем лагере можно было увидеть людей, одетых татарами, казаками, китайцами, — вспоминал французский офицер. — Таким образом, наша армия в это время представляла картину карнавала. Люди утешались хорошей едой и барышами, которые они извлекали, торгуя всевозможными предметами, принесенными ими из Москвы… Наш лагерь совершенно не походил на армию, а скорее имел вид громадной ярмарки».

Все попытки урезонить мародеров закончились тем, что Наполеон был вынужден просто определить очередность грабежей различными армейскими частями. Великая армия на глазах разлагалась и таяла. Даже систематические грабежи не могли обеспечить войска продовольствием и фуражом. Чудовищная антисанитария в армии, оставшейся под открытым небом, привела к болезням и голоду.

Когда пожар наконец стих, Наполеон вернулся в Кремль и впал в странное оцепенение. Он подолгу лежал на кушетке, всерьез занимался какой-то ерундой вроде редактирования театральных афиш и не предпринимал никаких действий. Призрак катастрофы навис над Великой армией. Непонятно было, как и куда выходить из Москвы. Идти на Петербург было уже невозможно, а обратно в Париж страшно — Кутузов стоял поблизости и, очевидно, ждал боя, которого Наполеон стремился всеми силами избежать. Трижды французский император через случайных людей пытался обратиться к Александру I с предложением мира. Его послания выглядят как униженные просьбы о спасении. «Простая записочка от вас, прежде или после последнего сражения, остановила бы мое движение, и, чтобы угодить вам, я пожертвовал бы выгодою вступить в Москву», — писал он в письме, переданном неким капитаном Яковлевым. Но Александр молчал.

Вечером 6 октября Наполеону доложили, что авангард Мюрата разбит русскими недалеко от села Тарутино. В русской историографии сражение закрепилось как «Тарутинский бой», реже «сражение на реке Чернишне», у французов как «сражение при Винково».

Это известие как будто пробудило его ото сна. На следующий день Наполеон выступил из Москвы через Калужскую заставу. Теперь его армия больше походила на цыганский табор. Французский интендант вспоминал: «Обоз Главной квартиры составлял тогда более 10 тыс. повозок. У каждого солдата была поклажа, у каждого офицера — фургон или дрожки, или телега, или коляска. В этих повозках были напиханы как попало меха, сахар, чай, книги, картины, актрисы московского театра». За шесть недель своего московского «триумфа» Наполеон потерял 30 тыс. из 110-тысячного войска.

Французы оставляли за собой руины, оскверненные храмы и главное — разрушенные иллюзии русского дворянства. В октябре 1812 года поэт Константин Батюшков писал другу Гнедичу: «Варвары, вандалы! И этот народ извергов осмелился говорить о свободе, о философии, о человеколюбии! И мы до того были ослеплены, что подражали им как обезьяны!»

До окончательной гибели Великой армии оставалось всего чуть больше двух месяцев. Уже к Рождеству, которое Александр I пожелал назначить днем Победы, на территории Российской империи не осталось французских войск.

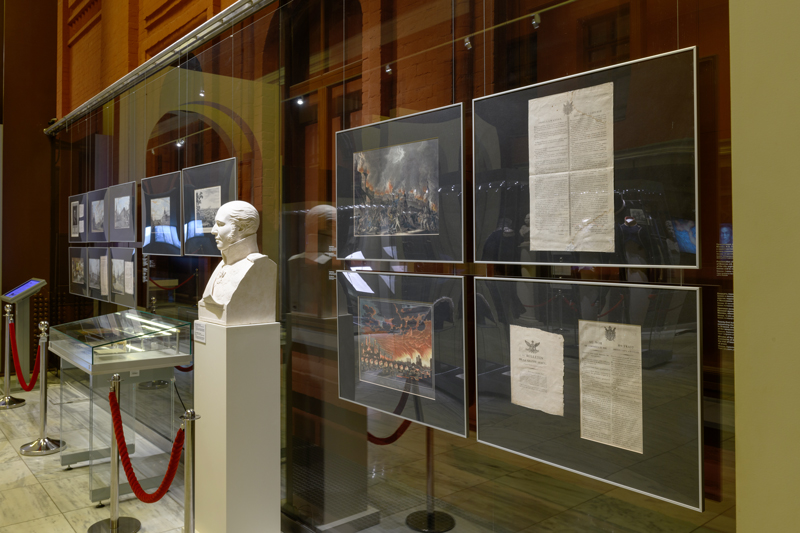

В Музее Отечественной войны 1812 года (филиал Государственного исторического музея) есть целый тематический раздел «Великая армия в древней столице. Московский пожар». Уникальные экспонаты — свидетели тех событий помогают понять и представить, что происходило в Москве 210 лет назад. А также увидеть, какой была тогда столица и какой прием она устроила французам.

ПАО «Промсвязьбанк» уже несколько лет является генеральным спонсором ГИМ, поддерживает музейные проекты и помогает развивать музей. При поддержке Промсвязьбанка вышло в свет издание «1812 год. Ответы на вопросы», которое поможет читателю составить свое мнение об этой эпохе, и в помощь ему будут не только комментарии музейных специалистов, но и самые беспристрастные свидетели — подлинные памятники, хранящиеся в собрании Исторического музея, воспоминания участников тех событий, письма и документы.

Фото: «Пожар Москвы в 1812 году». Clar Johann Friedrich August, Schiavonetti I.B, первая четверть XIX/предоставлено пресс-службой Музея Отечественной войны 1812 года